- Détails

La Galotte

Lorsque nos aînés nous parlent de la Galotte et de son moulin, nous apercevons dans leur regard cette lueur qui leur rappelle des lieux idylliques de même que des souvenirs de jeunesse inénarrables

Mais, au fait, savez-vous tous ce qu’ils dénommaient ainsi et où se situait le moulin ? Ce dernier se trouvait à proximité de l’actuelle salle des fêtes, là où l’on peut voir un parterre de pelouse (bordure du chemin du Vieux Moulin). Son alimentation en eau provenait d’un bras du Gave, appelé « Canal du moulin ». Deux ou trois vannes permettaient d’évacuer ou d’alimenter l’eau nécessaire au fonctionnement du moulin, celui-ci ayant besoin d’un certain débit pour travailler.

Attardons nous sur l’histoire de ce moulin. Sa construction est attaquée en 1553. Le 28 janvier 1574, on trouve trace de sa vente à Jean d’Abadie, Seigneur d’Igon, qui se rend acquéreur pour 950 écus et un tonneau de vin. Le nouveau propriétaire le rebâtit l’année suivante (1575) et il grave son nom de même que cette date sur un linteau ouvragé que les plus anciens parmi nous ont pu contempler à loisir.

- Détails

L'événement

Le devoir de mémoire

L'événement

Le 13 juin 1935, un tragique événement s'est produit à Lestelle-Bétharram.

Le 13 juin, à l'aube une rumeur… des personnes passent, pressées, muettes; elles gravissent la côte raide qui mène sur la ligne des hauteurs, au flanc du Calvaire.

Un avion du 36ème de Pau, venant d'Istres, s'est écrasé dans le brouillard. Le lieutenant Carayon et le sergent-chef Meilhe ont été tués. Sur la carte du bord, tâchée de sang, une ligne bleue marquait l'itinéraire Istres- Toulouse - Rabastens -Pau. Ils étaient partis quatre pour ce vol de nuit. Il avait été décidé qu'en cas de brouillard, les grands oiseaux se poseraient à Toulouse. Toulouse passé, le brouillard est apparu. Trois ont fait demi-tour, le quatrième...

Le brouillard? Une panne d'essence? Le lieutenant serrait encore à la saignée du bras gauche sa lampe électrique.

On juge de l'émotion qui étreignit nos élèves. Il y a en a tant parmi eux qui rêvent d'ailes et d'ascensions!

Le soir, les grands sont montés sur les lieux. Une voiture sanitaire avait transporté les cadavres à Pau. L' « horrible mélange» des restes de l'oiseau étaient encore là. Longuement ils ont « médité» à leur manière; tous ont voulu garder de ce spectacle le plus humble souvenir: bout d'étoffe, bout de bois, bout de fil...

Tel, qui demain sera pilote, avait mis la main sur l'altimètre; mais la police et l'armée veillaient.

- Détails

Cherchez et découvrez Lestelle Betharram dans ces cartes :

Le Pais de Bearn

Nicolas Sanson, (1600-1667).

"Gouvernement général de Guienne et Guascogne et pays circonvoisins". Lestelle n'y figure pas encore mais la carte et l'histoire vaut son coup d'oeil. BNF

Accéder à la la carte

La carte du Béarn

La carte du Béarn

Guillaume Delisle, (1675-1726)

Carte du Béarn de la Bigorre de l'Armagnac et des pays voisins. BNF

Accéder à la la carte

Carte générale des monts Pyrénées et parties des Royaumes de France

Carte générale des monts Pyrénées et parties des Royaumes de France

Carte de Roussel (16..-1733) - Carte de l'ensemble des Pyrénées commandée par le Régent à des fins militaires, levée à partir de 1716 par Roussel, ingénieur du roi et La Blottière, un autre ingénieur géographe. Carte gravée en 1730, à l'échelle du 1/330000.

Voir la carte (PDF)

Partie méridionale du gouvernement de Guienne

Partie méridionale du gouvernement de Guienne

Gilles Robert de Vaugondy, (1688-1766).- Partie méridionale du gouvernement de Guienne où se trouvent le Condomois, la Chalosse, le pays de Soule, le Labour, l'Armagnac, les Landes, le Cominge, le Bigorre, le Conserans etc ; Gouvernement de Basse Navarre et Bearn.BNF

Accéder à la la carte

Les cartes "Cassini"

César-François Cassini, (1714-1784).

César-François Cassini, (1714-1784).

Jean-Dominique Cassini, (1748-1845).

C'est à l'initiative de Louis XV, qu'est levée la première carte géométrique du royaume de France.

La "carte de Cassini" est la plus ancienne des cartes de la France entière à l'échelle topographique.

Les levées commenceront en 1760 et se termineront en 1789.La publication sera retardée par les évènements de la Révolution pour n'être achevée qu'en 1815.Quatre générations de Cassini se seront donc consacrées à la réalisation de la carte qui mérite de porter aujourd'hui le nom de cette famille.

La "Carte de Cassini" a rendu de grands services et a été utilisée jusqu'au milieu du siècle dernier. Elle a été remplacée progressivement par la "Carte d'Etat-Major".

La "Carte de Cassini" a rendu de grands services et a été utilisée jusqu'au milieu du siècle dernier. Elle a été remplacée progressivement par la "Carte d'Etat-Major".

La carte de Cassini servira de référence aux cartographies des principales nations européennes pendant la première moitié du XIX° siècle.

Voir la première édition

Voir la seconde édition

Carte de Cassini de Lestelle Bétharram :

sur www.gencom.org

Légendes des cartes de Cassini

Le cadastre Napoléonien

La loi du 15 septembre 1807 donna naissance au cadastre parcellaire appelé communément « napoléonien », composé d’états de sections, de matrices de propriétés bâties et non bâties, et de plans. Napoléon voulait en faire à la fois un instrument juridique, pour établir la possession du sol, et un outil fiscal qui permettait d’imposer équitablement les citoyens aux contributions foncières.

La loi du 15 septembre 1807 donna naissance au cadastre parcellaire appelé communément « napoléonien », composé d’états de sections, de matrices de propriétés bâties et non bâties, et de plans. Napoléon voulait en faire à la fois un instrument juridique, pour établir la possession du sol, et un outil fiscal qui permettait d’imposer équitablement les citoyens aux contributions foncières.

La rénovation générale des plans cadastraux napoléoniens fut prescrite par la loi du 16 avril 1930, en raison de la transformation du paysage foncier. Elle n’intervint effectivement que quelques années plus tard, entre 1950 et 1970. Les plans napoléoniens ont donc été une référence pendant plus d’un siècle.

8 planches sur la commune.

Voir le site du Conseil Général

Les Basses Pyrénées

Les Basses Pyrénées

Victor Levasseur

Atlas National illustré publié par A. Combette en 1852.

Voir la carte (PDF)

- Détails

Par Jutta PEYROUNAT

Autour du chapelet

Autour du chapelet

Le chapelet est connu en occident depuis le XIIème siècle, mais nous le connaissons sous sa forme actuelle (5 Notre Père et 5 fois 10 Ave Maria) que depuis le XIVème.

Ces « fils ce prière » étaient bénis, et si l’on venait par exemple à vendre un chapelet offert, cette bénédiction se perdait.

Les chapelets étaient alors des « talismans » de premier ordre. On les utilisait lors de processions, de mariages et d’enterrements (pratique que l’on peut encore retrouver de nos jours).

Ils protégeaient contre le mal : les mauvais esprits s’enfuyaient à leur vue, on pouvait les suspendre dehors pour demander un temps favorable, les femmes enceintes les portaient pour faciliter la naissance à venir, ils étaient également placés dans les langes des bébés pour qu’ils deviennent de bons chrétiens. L’énumération pourrait continuer, mais venons en à la place du chapelet dans la vie de Lestelle-Bétharram.

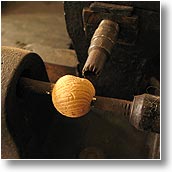

Bétharram était en effet un haut lieu de pèlerinage depuis le XVIIème, en fait depuis le renouveau du catholicisme en Béarn (début XVIIème ) et c’est dans ce contexte que le chapelet a naturellement pris une place prépondérante, aisé en cela par la présence importante de matière première : le buis, dans les forêts ossaloises. Ce buis était coupé en barres et transporté sur des charrettes attelées de chevaux ou de mulets (plus tard en train) jusqu’à Montaut où se trouvait l’usine de Thomas Navarre qui les transformait en perles.

Bétharram était en effet un haut lieu de pèlerinage depuis le XVIIème, en fait depuis le renouveau du catholicisme en Béarn (début XVIIème ) et c’est dans ce contexte que le chapelet a naturellement pris une place prépondérante, aisé en cela par la présence importante de matière première : le buis, dans les forêts ossaloises. Ce buis était coupé en barres et transporté sur des charrettes attelées de chevaux ou de mulets (plus tard en train) jusqu’à Montaut où se trouvait l’usine de Thomas Navarre qui les transformait en perles.

La vente de chapelet a réellement pris un essor au XIXème avec l’apparition de la Saint Vierge à Lourdes.

La vente de chapelet a réellement pris un essor au XIXème avec l’apparition de la Saint Vierge à Lourdes.

Sa fabrication devint bientôt une activité importante pour nombre de villages de la région, et Lestelle ne fit pas exception à la règle.

Au XIXème et début XXème , presque toutes les Lestelloises fabriquaient des chapelets, notamment les ateliers (Cuyaubère à Igon, Navarre puis Lartigau à Montaut ou Latanne à Lestelle).

Seules quelques paysannes avaient trop à faire pour prendre part à ce travail à domicile ce qui ne les empêchait pas d’aller le soir venu, enfiler quelques perles et faire causette chez la voisine.

Quelques noms de chapelières restent dans les mémoires : Fernande ARZAGOT, Agnès BORDENAVE, Anna et Marie BURLOTTE, Justine CAZEROLLES, Héléna CHOURRET, Marcelline COULOUNDOU, Léontine COUSTET, Justine DOMENGÉ, Marie et Louise GRABOT, Marie LABES, Julie LATANNE, Clotilde MALAGANNE, Ernestine PRIM, Prospérine PRIM, Julia et Marie ROULLAN, Juliote SANSGUILHEM, Marie SUDRE et bien d’autres.

Quelques noms de chapelières restent dans les mémoires : Fernande ARZAGOT, Agnès BORDENAVE, Anna et Marie BURLOTTE, Justine CAZEROLLES, Héléna CHOURRET, Marcelline COULOUNDOU, Léontine COUSTET, Justine DOMENGÉ, Marie et Louise GRABOT, Marie LABES, Julie LATANNE, Clotilde MALAGANNE, Ernestine PRIM, Prospérine PRIM, Julia et Marie ROULLAN, Juliote SANSGUILHEM, Marie SUDRE et bien d’autres.

On allait chercher perles, fils, médailles et croix dans la « maison du chapelet » à Montaut ou Lestelle et au travail ! Il fallait couper les fils, enfiler les perles, courber les chaînons. Une bonne travailleuse fabriquait jusqu’à cinq douzaines de chapelets par jour. Toutes étaient équipées de petites pinces, les « Alicates », qui mesuraient en 8 et 12 cm de long, et avaient les bouts arrondis afin de bien pouvoir enrouler les chaînons.

La réparation des alicats était le travail des hommes, citons Joseph GROS, Irénée SAUBATTE et le garde champêtre Joseph CAMBORDE.

La réparation des alicats était le travail des hommes, citons Joseph GROS, Irénée SAUBATTE et le garde champêtre Joseph CAMBORDE.

Les chapelets étaient faits en perles de buis lisses ou « guilloché » (sculpté), en nacre ou parfois en noyaux d’olives pour ceux des moines. Les croix aussi étaient en buis. On se servait de fils en fer, en cuivre ou en laiton.

Les chapelets étaient vendus dans la région, puis dans toute la France et enfin exportés à l’étranger.

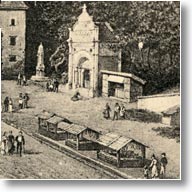

Avec les pèlerinages à Notre-Dame de Bétharram, se sont installés aux alentours des cabanons et « boutiques » où se vendaient des objets de piété et notamment des chapelets.

Certaines femmes de Lestelle allaient vendre ces chapelets, ces médailles, des petits bibelots, quelques bijoux et même parfois des cailloux du Gave.

Ces cabanons et boutiques étaient installés le long de la route ainsi qu’un café et un petit bistrot du côté du Gave.

Ces cabanons et boutiques étaient installés le long de la route ainsi qu’un café et un petit bistrot du côté du Gave.

Dès que les charrettes de pèlerins arrivaient (et plus tard les voitures) les femmes se jetaient littéralement à l’assaut de ces pèlerins afin de leur vendre leurs marchandises en criant à qui mieux mieux. Il y eut des disputes et des « histoires » mémorables, surtout sur les berges du Gave, et quand, en 1939 avec la construction du nouveau pont on jeta ces boutiques à l’eau, un vent de soulagement souffla sur Bétharram.

Restaient alors les cabanes du côté du calvaire qui doublaient ou triplaient leur nombre au moment des fêtes de la Sainte Vierge.

Les femmes de Lestelle s’y rendaient alors avec des sortes de charrettes sur deux roues et dépliaient sur place une bâche afin de se prémunir d’éventuelles intempéries.

Puis vint la guerre et avec elle la diminution puis l’arrêt complet des commandes de chapelets.

Il reste maintenant une boutique devant la Chapelle, et quelques grands-mères qui se souviennent …

Un grand merci au RP DESCOMPS pour ses conseils, à Marie ROULLAN-PASQUINE et Justine CAZEROLLE pour leurs souvenirs.

- Détails

D'après le P Henri Lassalle

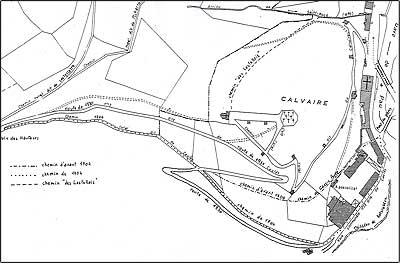

Les alentours de la Chapelle de Bétharram vers 1682

L e premier pont de Bétharram, assez sommaire, était bâti très bas sur le Gave, approximativement en face de la niche que l'on voit encore sur la rive montaltoise. La pente de cette rive droite était assez raide pour rejoindre le chemin de Aguilhous ou le chemin des Barrières (actuelle route de la gare).

e premier pont de Bétharram, assez sommaire, était bâti très bas sur le Gave, approximativement en face de la niche que l'on voit encore sur la rive montaltoise. La pente de cette rive droite était assez raide pour rejoindre le chemin de Aguilhous ou le chemin des Barrières (actuelle route de la gare).

Côté Lestelle, le chemin existant - pardon: la route royale – était pratiquement au niveau du pont, porté par les bancs de rochers qui affleuraient à peine au-dessus de l'eau. Ceux-ci sont aujourd'hui immergés depuis la construction de la grande digue, mais à cette époque ils formaient une rive basse et mal protégée des inondations. Aux grandes crues le Gave envahissait la route et rendait le passage impossible.

Un passage existait, inclus dans le domaine des chapelains. En 1684, suite à un différent avec la commune, ceux-ci s'engagèrent à laisser les Lestellois emprunter ce passage lorsque la route royale serait inondée.

Le nouveau pont

1687 : un nouveau pont est construit un peu en amont de l'ancien, là où des masses rocheuses lui assuraient une bonne assise. Il était construit très haut au-dessus du Gave et la configuration du quartier s'en trouva modifiée. Le chemin des Barrières qui se dirigeait à droite vers le vieux pont, fut détourné en direction du pont nouveau. Les autres chemins furent surélevés jusqu'au niveau des nouvelles têtes de pont, moins sur la rive de Montaut, près d'un mètre cinquante du côté de Lestelle. Cela représentait de graves inconvénients pour le monastère dont le rez-de-chaussée menaçait de devenir un contrebas. Par la suite, la route royale fut rehaussée et actuellement il faut descendre plusieurs marches pour accéder au rez-de-chaussée du monastère, aménagé de nos jours en salle d'accueil des pèlerins.

Le pont de pierre débouchait face au chemin du plateau (chemin du Hameau) dit chemin de Gassie Peyre. Transportons-nous à cette époque où le monastère ne s'étendait pas autant du côté de l'Isarce, où le collège n'existait pas et où à l'emplacement de la «Maison Aris» se dressait l'écurie des chapelains.

Le chemin de Gassie Peyre

Le chemin actuel de la Croix des Hauteurs n'existait pas non plus. A sa place était la prairie de Bétérède qui s'étendait depuis le bas de la colline jusqu'à ladite écurie. Cette prairie est maintenant le stade du collège.

Le chemin de Gassie Peyre commençait donc face à la descente du pont. Il passait entre le monastère et l'enclos de l'écurie des chapelains, longeait le pied de la colline (derrière l'actuelle Maison de Retraite), contournait la portion sud du Calvaire occupée maintenant par un verger et se dirigeait en ligne droite vers la croisée des chemins du hameau (Croix des Hauteurs). Ce chemin existe encore dans la propriété de Bétharram.

En 1704, les chapelains, ayant intérêt à relier leur dépendance au monastère, demandèrent aux jurats de Lestelle de leur céder ce chemin sur toute la longueur de leur propriété. En retour ils offrirent de refaire à leurs frais un chemin plus bas, à peu de distance du ruisseau de Batcrabère.

Les jurats acceptèrent cette proposition qui avait pour avantage d'éviter des pentes fort raides. Les chapelains construisirent donc un chemin nouveau dans leur propriété sur une longueur de 160 coudées (80 mètres) et lui donnèrent 12 coudées (6 mètres) de large, ce qui permettait à deux voitures de se croiser et en prirent l'entretien à leur charge. Ils le bordèrent d'un mur et clôturèrent ainsi de ce côté leur domaine.

La suite du nouveau chemin n'avait pas le tracé qu'a aujourd 'hui la route goudronnée. Au départ de celle-ci, après la salle polyvalente, on aperçoit encore le départ du chemin qui, de là, montait en ligne droite vers la Croix des Hauteurs. Il était encore praticable il y a cinquante ans puis disparut sous les arbustes et les ronces. Récemment un défrichage a permis d'y créer un sentier de randonnée qui fait revivre cet antique chemin.

Quant aux Lestellois, ils utilisaient de préférence un petit chemin montant du ruisseau Saint Roch vers le sommet du Calvaire à la station du Saint-Sépulcre (maintenant de la Résurrection).

En 1930, ce chemin a été remplacé par l'actuelle route goudronnée qui monte avec deux virages en épingle à cheveux, adoucissant ainsi la pente pour les voitures... et les piétons. Elle procure aujourd'hui un agréable circuit aux promeneurs qui découvrent ainsi la beauté des sites de notre commune.

Cliquez sur le plan pour l'agrandir

(D'après le P Henri Lassalle)

Pour copie conforme

Père Pierre LEBORGNE

- Détails

Par Yves DUBERTRAND

Avant 1335, les habitants de la région s'étaient établis dans des terrains plats; ils se groupaient autour de l'église Saint-Hilaire de Lassun dont nous pouvons toujours voir les ruines sur la route allant de Montaut à Coarraze. Sur la rive gauche, le village de Lestelle n'existait pas, mais déjà de vieux bourgs s'étalaient entre les Gaves: ceux d'Asson, d'Igon et entre Igon et le futur Lestelle, on trouvait le Laber. Tous ces bourgs étaient peuplés par une population de pasteurs sédentaires attachés à des terres serves et qui vivaient de façon autonome, sans contacts directs. Ils s'occupaient uniquement de leurs troupeaux et essayaient de se défendre contre les incursions de leurs voisins. Cet état social dura jusqu'au début du XIVème siècle, date à laquelle les vicomtes de Béarn fondèrent les bastides.

Avant 1335, les habitants de la région s'étaient établis dans des terrains plats; ils se groupaient autour de l'église Saint-Hilaire de Lassun dont nous pouvons toujours voir les ruines sur la route allant de Montaut à Coarraze. Sur la rive gauche, le village de Lestelle n'existait pas, mais déjà de vieux bourgs s'étalaient entre les Gaves: ceux d'Asson, d'Igon et entre Igon et le futur Lestelle, on trouvait le Laber. Tous ces bourgs étaient peuplés par une population de pasteurs sédentaires attachés à des terres serves et qui vivaient de façon autonome, sans contacts directs. Ils s'occupaient uniquement de leurs troupeaux et essayaient de se défendre contre les incursions de leurs voisins. Cet état social dura jusqu'au début du XIVème siècle, date à laquelle les vicomtes de Béarn fondèrent les bastides.

Un tracé caractéristique

Lestelle en Béarn fut fondée en 1335 par Gaston II de Foix, fils de Roger-Bernard de Foix et de Marguerite de Béarn, époux d'Eléonore de Comminges et père de Gaston III dit « Fébus ». Le bourg fut bâti sur le territoire d'Asson et au quartier appelé Artigau. En souvenir de ce fait, Lestelle payait tous les ans une redevance à Asson dont le montant s'élevait à trois livres.

Lestelle en Béarn fut fondée en 1335 par Gaston II de Foix, fils de Roger-Bernard de Foix et de Marguerite de Béarn, époux d'Eléonore de Comminges et père de Gaston III dit « Fébus ». Le bourg fut bâti sur le territoire d'Asson et au quartier appelé Artigau. En souvenir de ce fait, Lestelle payait tous les ans une redevance à Asson dont le montant s'élevait à trois livres.

Lestelle est une bastide. Son tracé est nettement marqué; toutes les rues sont tracées au cordeau et se coupent à angle droit. En nous promenant dans notre petite cité, nous pourrons découvrir toutes les caractéristiques de ces villes neuves du Moyen-Age. Deux rues sont orientées du Nord-ouest au Sud-est, s'élargissant en forme de fuseau au centre, où elles encadrent une grande place pour terminer en fuseau un peu plus loin. Ces rues, vous les avez reconnues: ce sont d'une part les rues Gaston de Foix et Henri IV, autrement dit la rue principale et de l'autre côté les rues Peyrounat et Jeanne d'Albret; la grande place est bien sûr notre place Saint-Jean.

Au-delà de l'artère Ouest se trouve une rue parallèle marquant l'emplacement des anciens fossés aujourd'hui disparus: c'est la rue Maréchal Leclerc. Seul le côté Est montre encore l'élément défensif que constituait le haut remblai dominant le cours du Gave. On ne peut hélas relever aucune trace de défense au sens propre du terme. Normalement, le village devait être fortifié, le souverain s'engageant à donner les portes et les habitants se chargeant de faire les terrassements. D'après les dispositions actuelles de la Bastide, il semble qu'il n'en ait rien été.

De nombreux privilèges furent accordés, notamment l'affranchissement, les concessions foncières, les franchises de pacages pour la transhumance, le droit de chasse et de pêche, l'exemption du droit de passage sur le pont en bois de Gatarram, une administration autonome, l'exemption du four banal.

L'administration de la ville

A cette époque, les villes du Moyen-Age avaient à leurs têtes ce que l'on dénommait un corps de ville, composé de Jurats dans le Sud-Ouest. C'était une assemblée restreinte composée de 4 à 7 membres, ce que nous pourrions dénommer un collège, c'est-à-dire un organe de délibérations prises en commun, un organe d'administration proprement dit de la ville. Lestelle, bien entendu, n'échappait pas à cette définition. A la tête de la cité, on trouvait le premier jurat ou maire qui présidait les délibérations et avait une certaine préséance sur les autres membres. Il est intéressant de noter le mode de recrutement des jurats : ils étaient élus au suffrage universel par tous les habitants. Quant au maire, il était choisi sur une liste de trois noms présentée par le corps de ville au vicomte souverain.

Ces jurats, au nombre de quatre pour Lestelle, étaient aidés par le garde-boursier qui avait pour mission de garder les caisses de la commune et par le notaire rural jouant le rôle dévolu aujourd'hui aux secrétaires de mairie; il notait notamment les procès-verbaux des séances. Une seule particularité, les réunions n'avaient pas lieu dans une salle, mais sur la place de l'église avec la présence de tous les habitants; si vote il y avait, celui-ci se faisait à main levée.

Une justice autonome

La plupart des chartes du Moyen-Age donnaient aux villes et aux bastides un droit de justice autonome plus ou moins grand selon le cas. Le code de justice régissant Lestelle était fort curieux; le corps des jurats pouvait se transformer en parquet et tenir lieu de juge de paix d'où interpénétration de l'administration et de la justice, aux mains d'une seule et même autorité, celle des jurats.

Ainsi, ceux-ci tranchaient les différends et rendaient les jugements. A cet effet, il y avait même un pilori sur la place publique où les délinquants étaient exposés après jugement, ainsi qu'une prison.

Lestelle se peupla rapidement, placée sur l'ancien chemin vicomtal dit de Saint-Pé, qui venait d'Ossau, passait par Mifaget, Capbis, vers Asson et Saint-Pé de Geyres. Elle se trouvait sur un lieu de passage fréquenté et au dénombrement de Gaston Fébus en 1385, on comptait 32 foyers dont le nom d'un de ceux-ci est porté encore par une maison du hameau: c'est celui de « Saumater». Dans ce même XIVème siècle pendant que notre village s'ouvrait à la vie, non loin de là naissait une petite chapelle consacrée à la Madone et qui plus tard prendra une grande importance, chapelle que nous connaissons sous le beau vocable de Notre-Dame de Bétharram.

Liens

- Plus d'informations sur le site de l'association Bastide 64

- La charte de Lestelle (1335)

- Voir les cartes postales anciennes du village

- Détails

Le XIIIème et le XIVème siècle vit en Béarn l'éclosion de Bastides et de ce fait, on assista au développement du mouvement communal. Les gens peuplant ces bastides (les Bessis = voisins) obtiennent des garanties et des privilèges au point de vue communal et au point de vue personnel. Les vicomtes soucieux de faire fructifier leurs terres laissées par endroit à l'abandon décident d'organiser le peuplement des arribères et des vallées, en libérant du servage, toutes les personnes qui viendront habiter ces nouveaux lieux de peuplement. A cette liberté nouvellement acquise, il sera ajouté pour l'ensemble de la communauté qui vient de se constituer une charte de privilèges plus connue sous le nom de FOR. Il y a plusieurs sortes de FORS, un For Général établi très tôt en 1188 par Gaston VI MONCADE qui accorde à tous ses sujets les mêmes avantages que ceux accordés aux Fors particuliers tels ceux des vallées d'OSSAU, ASPE, BARETOUS, OLORON et MORLAAS.

Le FOR en lui-même était donc une charte féodale réglant les rapports entre le seigneur, ici le vicomte et ses sujets, et précisant leurs obligations et leurs droits réciproques, concernant entre autre le serment, le droit de guerre... Il fixait les redevances en nature, les aubergades (droit de gîte et de logement du seigneur chez ses vassaux), les amendes judiciaires qui appartenaient au vicomte.

Dans un pays où l'industrie pastorale constituait l'occupation ordinaire et la richesse des habitants, les pâturages étant souvent une cause de différends entre les pasteurs et les habitants de la plaine et du piémont, ces chartes remédièrent en partie à ces inconvénients.

La charte de LESTELLE établie en 1335 par le fondateur de la commune Gaston II LE PREUX, de la famille de FOIX-BEARN et père de Gaston Fébus, s'inscrit dans ce contexte.

La voici telle qu'elle a traversé les siècles, détaillée, précise, symbole de la naissance de la vie de notre cité à travers les siècles.

ANNEXE

CHARTE DE LESTELLE (1335)

" Sachent tous ceux qui ces présentes lettres verront et entendront que nous GASTON, par la grâce de Dieu, Conte de Foix et Vicomte de Béarn et de Marsan, de notre bon gré et volonté, à ce, non forcé, induit ni engagé, étant pleinement certifié de tout notre droit ainsi qu'il nous touche et peut nous toucher, et sur après conseil et mûre délibération, pour nous, nos héritiers et successeurs nés et à naître, en vertu des présentes lettres en tous temps et perpétuellement valables et profitables.

Donnons et octroyons aux poblants et voisins de notre nouvelle bastide de Lestelle, près Asson en l'évêché de Lescar et à leurs héritiers et successeurs nés et à naître, qui sont et qui seront, tous les fors, coutumes et usages franchises et libertés de la ville de Morlaàs, de la même manière que la dite ville de Morlaàs les tient et possède, savoir que les appels des jugements rendus par la Cour de Lestelle seront jugés comme en la Cour de Morlaàs et en dernier ressort.

Plus donnons et octroyons que tous les voisins de la dite ville de Lestelle puissent faire bâtisses en pierre que bon leur semblera sans contradiction sur la place, dans la rue, devant, derrière et par les côtés.

Plus leur donnons et octroyons pouvoir de paccager et gîter avec leurs bestiaux, couper, faucher dans tous nos vacants, spécialement et nommément de Camp Gaston, en avant aux montagnes et plaines appelées le vacant d'Asson, par tout le vacant appelé de Louvie Juzon, montagnes et plaines dans toutes les propriétés que nous avons dans la terre d'Ossau, dans tous les vacants et propriétés que nous avons de Pau jusqu'à Montaner, et de l'autre côté jusqu'à Saint Pé de Géneres et nommément et spécialement dans les landes de Ger, de Pontacq et Pontlong.

Plus leur donnons et octroyons que tout homme de la ville, voisin au autre qui commette meurtre soit puni de mort par la justice s'il est arrêté, et s'il n'est arrêté qu'il soit pris sur ses biens six cents sols morlans pour être donnés au proche et héritier du mort pour réparation, et l'amende double pour nous et nos successeurs, et qu'à la réquisition du proche et héritier du mort nous serons tenus de poursuivre et faire arrêter le meurtrier dans toute notre domination et en faire faire punition par la justice.

Plus leur donnons et octroyons que si un voisin de la ville tuait un homme étranger dans la ville ou ses appartenances, que le meurtrier soit tenu de payer au proche et héritier du mort cinq cents sols morlans outre les amendes envers le Seigneur suivant le For.

Plus leur donnons et octroyons que si un ou plusieurs hommes étrangers envahissaient le voisin de la ville ou s'il y avait cri d'alarme, quelles armes que le voisin prissent et s'assemblassent dans la place publique dans ce cas ils ne seront tenus de payer aucune amende à nous et à nos successeurs.

Plus leur donnons et octroyons que pour raison d'aucune obligation pour dette qu'ils aient consenti, les toits de leur maison ne soient découverts mais si le débiteur ne paie ses dettes deux mois après le jugement rendu, le Seigneur et sa Cour fera vendre à l'encan les biens du débiteur, faisant faire les publications par la ville trois fois de trois en trois jours ; l'adjudication sera donnée à celui qui fera la meilleure offre au Seigneur et Cour qui ont autorité pour vendre; le voisin duquel les biens seront vendus pourra les racheter dans un mois après la vente en payant à l'acquéreur le prix de l'adjudication et le rachat pourra se faire sans aucune forme de justice réclamant du Seigneur, payant en outre à l'acquéreur douze deniers morlans pour les intérêts et s'il ne paie dans le mois, la vente que le Seigneur et Cour aura faite sera perpétuellement valable sans que personne puisse les racheter par retrait, lignage ni autrement.

Plus leur donnons et octroyons qu'il sera fait un pont de bois ou de pierre sur le Gave ; nous et nos successeurs ferons passer le chemin par la ville auquel pont nous donnons et octroyons pour son entretien droit de pontage comme on le prend sur celui de Nay.

Plus voulons et octroyons aux hommes et femmes le passage franc sur le pont du Gatarram.

Plus voulons et octroyons que les cadets et cadettes des maisons questales et servales laissant leur habitation couverte, l'héritier puisse venir franchement avec leurs biens habiter dans ladite ville et bastide dans lequel cas ils deviendront libres.

Plus leur donnons et octroyons que pour l'entretien de l'église ils prennent perpétuellement l’arrière dîme comme en la ville de Gan à qui nous l'avons donnée et nous promettons de les en faire jouir contre toute personne qui les troublerait, mettant sous notre sauvegarde ladite dîme.

Plus leur donnons et octroyons perpétuellement droit de franchise pour toutes leurs marchandises dans toute notre domination et seigneuries comme aux voisins de la ville d'Oloron, ce que nous leur accordons par la raison qu'ils sont peuplés sur la frontière et tandis qu'ils habiteront et tiendrons leur domicile dans ladite ville.

Plus leur donnons et octroyons exemption pendant vingt ans accomplis de nous faire et à nos successeurs aucune donation.

Plus leur donnons el octroyons pendant autre vingt ans exemption de service militaire à moins que des étrangers n'entrassent dans nos terres.

Plus leur donnons et octroyons que les titres et les places seront arpentées à la mesure de Gan, desquelles ils seront tenus de payer les fiefs annuellement à la fêle de Noël et autres impositions, et qu'à chaque voisin il soit donné jardin ainsi qu'à Gan.

Plus leur donnons et octroyons que les landes et la terre de Moule soit donnée à la mesure outre celle des vacants.

Plus nous voulons que nul homme ne puisse vendre ni donner son lot jusqu'à ce qu'il soit peuplé.

Plus voulons et octroyons que le notaire prenne son salaire raisonnable au taux de Morlaàs.

Plus leur donnons et octroyons faculté d'avoir four dans leur maison pour faire cuire le pain,

Plus leur donnons et octroyons que les mesures de blé dans la place soient libres pour tout le monde.

Plus leur donnons et octroyons marché perpétuellement de quinze en quinze jours le vendredi avant celui de Morlaàs ; leur promettons d'en faire expédier les lettres dans deux ans s'il convient.

Plus promettons et octroyons que par nous ni par nos successeurs cette ville de Lestelle ne sera distraite de la terre de Béarn, ne l'échangerons ni vendrons ni donnerons perpétuellement ni à vie d'homme, que nous ne donnerons leur propriété ni ne soumettrons à d'autre baillage ladite ville.

Plus leur donnons et octroyons qu'aucun voisin ne sera distrait de la ville pour quelque forfait qu'il ait commis mais qu'il sera jugé dans l'enceinte de la ville et par les jurats de la Cour de cette ville.

Plus voulons et octroyons que nous ferons les portes aux limites de la ville et nous ne pourrons contraindre les voisins de la ville à travailler, à moins que nous n'ayons commencé et continué l'ouvrage.

Plus voulons et octroyons que dans la ville il y ait fourches patibulaires.

Plus voulons et octroyons que le droit de mouture soit fixé au vingt-quatrième et si le grain est resté au moulin une nuit du soir au matin, le soleil levé les voisins puissent aller moudre ailleurs sans encourir aucune peine.

Plus donnons et octroyons à tout homme de la ville faculté de chasser et pêcher librement dans toute notre domination sans être tenu de rien donner.

Promettons et octroyons que nous et nos successeurs perpétuellement tiendrons et observerons toutes les choses susdites; pour plus grande fermeté et accomplissement avons juré sur les quatre Saints Evangiles de Dieu touchés corporellement de notre main droite que les présentes lettres de privilège avec le sceau ou sans, entier, brisé ou d'autre manière mutilé, aient et obtiennent perpétuellement valeur.

Témoins priés et appelés sont des présentes Roger Bernard de Foix et de Béarn, vicomte de Castellon, Gaston de Lassalle, Mossen Raymond de Coarraze, Mossen Pierre Raymond Daurinac, Denos de Domy, Raymond d'Arros et d'Arrosés, maître de Barrère abbé de Jacques et moi P. de Poey notaire public de Lestelle qui de vouloir et exprès commandement dudit Comte et Vicomte ai retenu ces lettres et y ai formé mon seing accoutumé.

Ce fut fait à Nay le douzième jour du mois de juillet et Anno Domini mil trois cent trente cinq.

Collationné à Pau le 15 fructidor an onze de la République en présence du citoyen Jean Néron archiviste de cette ville qui a assuré la fidélité de l'acte.

LESTELLE Archives Locales AA 1

- Détails

Par Yves DUBERTRAND

" De petits bergers gardaient leurs troupeaux dans ces parages. Soudain, à leur grande surprise, ils virent une flamme brillante à travers les rochers; ils approchent et au milieu de ces flammes ne brûlant pas, ils découvrent une statue de la vierge. La statue est dès lors transportée dans l'église de la paroisse, mais elle revient d'elle même à l'endroit de la découverte. C'est là que l'on bâtit la chapelle."

Cependant des miracles ne tardent pas à se produire. L'un d’eux a donné naissance à la légende de la jeune fille sauvée des eaux, que nous connaissons tous.

La chapelle primitive était bien modeste, mais les merveilles s'y opérant attiraient de plus en plus de pèlerins, ce qui valut à Bétharram au XVème siècle, le nom de « Terre sainte».

La renommée du Sanctuaire ne cessait de grandir, lorsqu'en 1570, les protestants, maîtres de la région, proscrivent la religion catholique en Béarn.

Durant les guerres de religion

Dès lors, les processions de la Fête-Dieu sont interdites; les croix, les images des saints, tout ce qui touche de près la religion catholique est enlevé. Ces excès donnèrent lieu à l'intervention du pape Pie V et du Roi de France.

Dès lors, les processions de la Fête-Dieu sont interdites; les croix, les images des saints, tout ce qui touche de près la religion catholique est enlevé. Ces excès donnèrent lieu à l'intervention du pape Pie V et du Roi de France.

Le Béarn vécut les heures les plus sombres de son histoire. Notre village ne fut pas épargné par la tourmente, mais seul il se distingua entre tous par son courage et son intrépidité, car au dire de Marca (Président du Parlement de Navarre, intendant de justice, conseiller ordinaire et conseiller d'état), personne ne se fit protestant, malgré les souffrances qu'ils durent supporter pour conserver leur foi.

La restauration

Après le passage des troupes de Montgomery, le Béarn tout entier demeura sous la domination politique des protestants et ceci pendant près de trente ans. Toute l'administration était aux mains de leurs partisans; les paroisses étaient desservies par 80 pasteurs, assistés d'un conseil d'Anciens.

Après le passage des troupes de Montgomery, le Béarn tout entier demeura sous la domination politique des protestants et ceci pendant près de trente ans. Toute l'administration était aux mains de leurs partisans; les paroisses étaient desservies par 80 pasteurs, assistés d'un conseil d'Anciens.

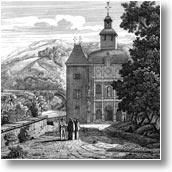

Seul mit fin à ces persécutions l'Edit de Fontainebleau, promulgué par Henri IV le 15 Avril 1599. Pendant ce temps, l'évêque de Lescar sollicita des lettres patentes de Marie de Médicis, l'autorisant à reconstruire la dévote chapelle. Sa confiance ne fut point trompée, en 1614 il recevait l'autorisation de la reconstruire. C'est cette chapelle que nous voyons presque tous les jours.

Mais les Lestellois ne restèrent pas inactifs, au contraire, ils s'empressèrent aussitôt de la restaurer. Ils relevèrent les murs calcinés, les recouvrirent d'une toiture provisoire et attendirent le jour où il leur serait donné d'y entendre la messe. La première qu'il y eut, fut entendue par une multitude de personnes, puisque le service divin fut suivi d'une prédication donnée sur la grande place du village (place Saint-Jean) devant un auditoire de plus de 5000 catholiques.

D'autre part, les terrains entourant la chapelle appartenaient aux habitants de Lestelle. Pour aider à son relèvement, ceux-ci firent don aux chapelains, de la colline et des taillis au pied de laquelle elle s'élevait. L'acte fut passé chez le Notaire à Montaut, en août 1616, et il imposait aux chapelains l'obligation de la résidence, afin d'y célébrer le service divin.

D'autre part, les terrains entourant la chapelle appartenaient aux habitants de Lestelle. Pour aider à son relèvement, ceux-ci firent don aux chapelains, de la colline et des taillis au pied de laquelle elle s'élevait. L'acte fut passé chez le Notaire à Montaut, en août 1616, et il imposait aux chapelains l'obligation de la résidence, afin d'y célébrer le service divin.

Des terres nouvelles pour les chapelains

Les chapelains acquirent des territoires plus importants. Le 12 Septembre 1635, ils acquirent aux habitants de Lestelle un moulin. Ce moulin avait été bâti sur le Gave par les Lestellois et il était administré par les jurats qui payaient de ce fait au vicomte souverain une redevance en blé.

Ayant besoin d'argent, ils le vendirent le 28 janvier 1574 au seigneur d'Igon pour 950 écus et un tonneau de vin. Celui-ci le vendit aux chapelains avec le vivier et les terres comprises dans l'enclos pour la somme de 1000 livres tournoi sols. En outre, une clause stipulait que les hommes et les femmes de Lestelle devaient une corvée de deux jours de travail pour l'entretien des digues et du moulin; ils se libérèrent de cela en payant 25 livres à la communauté.

Ayant besoin d'argent, ils le vendirent le 28 janvier 1574 au seigneur d'Igon pour 950 écus et un tonneau de vin. Celui-ci le vendit aux chapelains avec le vivier et les terres comprises dans l'enclos pour la somme de 1000 livres tournoi sols. En outre, une clause stipulait que les hommes et les femmes de Lestelle devaient une corvée de deux jours de travail pour l'entretien des digues et du moulin; ils se libérèrent de cela en payant 25 livres à la communauté.

Après 1640, les chapelains acquirent la prairie de Béthèréde et étendirent leur propriété jusqu'au ruisseau Saint Roch.

En 1633, les chapelains recevaient les lettres patentes du Roi Louis XIII. Elles confirmaient le don aux religieux de la chapelle et de ses dépendances, reconnaissaient les statuts et défendaient que l'on construise des débits publics sur l'avenue de la chapelle (actuellement avenue de Bétharram), jusqu'aux premières maisons lestelloises.

Une crue dévastatrice

La vie s'écoulait paisiblement jusqu'au printemps de 1678 où une crue subite du Gave emportait à la fois l'église, le cimetière du village et le pont. Malgré la misère, les Lestellois demandèrent en mai 1679 à rebâtir l'église. Le 31 Mai 1679, une fois l'autorisation accordée, ils vendirent des communaux et prélevèrent 6 F sur chaque maison et 600 F au pied de taille.

La vie s'écoulait paisiblement jusqu'au printemps de 1678 où une crue subite du Gave emportait à la fois l'église, le cimetière du village et le pont. Malgré la misère, les Lestellois demandèrent en mai 1679 à rebâtir l'église. Le 31 Mai 1679, une fois l'autorisation accordée, ils vendirent des communaux et prélevèrent 6 F sur chaque maison et 600 F au pied de taille.

Le 13 Août, ils achetèrent à Jean Latisnère un terrain donnant sur la place pour la somme de 1500 livres nécessaires à la construction de l'église et un appentis destiné à servir d'école. Jean de Giraude de Lestelle, proclamé adjudicataire le 18 Juin 1679 s'engagea à faire les maçonneries. Les habitants du village s'engageaient à creuser les fondations, à assurer les charrois, à fournir le bois des charpentes.

La première pierre de l'église fut bénie par Maître Tarride, Docteur en Théologie, chapelain et curé de Lestelle. La bénédiction eut lieu en Mars 1682. Une fois l'essentiel terminé, en 1685, le sieur Donzelot offrit de peindre la voûte du chœur. Le sieur François peignit les murs.

En 1681, Maître Dencausse fondait la cloche de l'église.

En 1681, Maître Dencausse fondait la cloche de l'église.

En 1685, la sacristie et l'appentis pour l'école furent terminés.

En 1687, les entrepreneurs fleurirent le faîte de l'église et quittèrent le chantier.

Les chapelains durant ces travaux assistèrent les jurats, pourvurent en outre la sacristie d'ornements et l'autel d'un tabernacle. Les jurats pour les remercier, leur donnèrent trois journaux et demi de saligats. Dans une réunion du 17 Septembre 1681, les jurats déclarèrent:

«Il est juste d'entrer dans quelque sentiment de reconnaissance pour eux, afin de les entretenir à faire du bien à la communauté, comme ils ont fait jusqu'à présent ».

Le chapelain-curé et les jurats ayant conclu un accord avaient distribué aux familles contre rétribution le sol de l'église pour en faire leur sépulture. Les sommes perçues en vertu du règlement de 1681 permirent d'achever les constructions.

Liens

- Les grandes dates de Bétharram

- Miracles et légendes de Bétharram

- Les pèlerinages de Bétharram

- Patrimoine : La Chapelle Notre Dame

- Voir les cartes postales anciennes de la Chapelle

- Détails

Par Yves DUBERTRAND

La crue de 1678 n'amena pas que la destruction de l'église; elle amena aussi celle du pont. Ce fait avait une importance plus grave que l'on ne pourrait le croire, car c'était, sans exagérer, le seul lien vital entre le village et les autres bastides de la rive opposée, ainsi qu'un lieu de passage pour mener les troupeaux dans les landes de Pontacq et de Ger. Ce passage daterait, semble-t-il du XIVème siècle, le premier pont aurait été construit par les habitants de Montaut, vraisemblablement vers 1308.

En  1335, les Lestellois bénéficièrent du même privilège pour des raisons identiques. Dès lors, les frais furent partagés par les deux bastides pour son entretien. En 1631, une convention fut établie qui prévoyait que Lestelle se chargerait de deux poutres de flanc, et Montaut de la poutre du milieu. Ce pont fut détruit en 1646, 1676 et 1678, toujours par les crues.

1335, les Lestellois bénéficièrent du même privilège pour des raisons identiques. Dès lors, les frais furent partagés par les deux bastides pour son entretien. En 1631, une convention fut établie qui prévoyait que Lestelle se chargerait de deux poutres de flanc, et Montaut de la poutre du milieu. Ce pont fut détruit en 1646, 1676 et 1678, toujours par les crues.

Il était en bois, assez étroit, et dangereux. Les deux rives n'étant pas au même niveau, cela entraînait un déséquilibre et il fallait certainement faire preuve d'un grand sang-froid pour traverser au-dessus des eaux mugissantes quelques pieds en dessous. Dès le début de sa construction, le pont fut placé sous la protection de la Vierge.

Les habitants décidèrent finalement de faire construire un pont qui serait plus stable, mais aussi plus solide, capable de résister à l'usure du temps et aux caprices de l'eau.

On décida donc d'en construire un en pierre. Pour ce faire, on demanda la permission au parlement de Pau qui donna son accord par un arrêt du 3 Août 1678. Il serait construit un peu en amont du pont existant. Lestelle devait fournir 2000 livres et Montaut 1000 livres pour les travaux.

Des travaux prévus en deux ans

Les 13 et 18 Août, dans leurs délibérations, Lestelle et Montaut acceptaient cet arrêté. On confia le soin de diriger les travaux aux chapelains. L'adjudication fut proclamée les 5, 12, 13 et 15 Février de l'an 1680 dans les villes voisines de Pau, Nay et Pontacq. Des maîtres maçons se présentèrent et furent acceptés.

Les 13 et 18 Août, dans leurs délibérations, Lestelle et Montaut acceptaient cet arrêté. On confia le soin de diriger les travaux aux chapelains. L'adjudication fut proclamée les 5, 12, 13 et 15 Février de l'an 1680 dans les villes voisines de Pau, Nay et Pontacq. Des maîtres maçons se présentèrent et furent acceptés.

Le 23 Mars 1681, ils s'engagèrent à construire le pont «en un seul arceau» au commencement de la descente qui vient du dit lieu de Montaut en l'endroit où le Gave est le plus étroit... et ceci dans l'espace de deux ans. Les travaux commencèrent aussitôt émaillés par une série d'accidents. Le premier accident survint lorsque les clefs de voûte allaient être posées; les poutres ployèrent sous le poids des matériaux, et le pont alla s'effondrer dans le Gave. Cet accident sema le désarroi chez les Lestellois et les Montaltois, ainsi que chez les entrepreneurs qui avaient déjà dépensé la somme initialement prévue.

L'entrepreneur Daniel Bairon natif de Lescar, décida de travailler sur un nouveau projet établi par les chapelains. Le travail reprit le 18 Juin. Il s'engageait à reprendre les travaux et notamment à bâtir le cintre, les murailles, les garde-fous et les avenues, conformément à l'accord préalable du 23 Mars 1681 et ceci dans l'espace de deux ans. Les chapelains aidèrent les deux communes et versèrent la somme de 2000 livres. En 1685, le cintre fut posé. Les travaux se poursuivirent sans interruption et cela jusqu'au printemps de 1687.

C'est ce pont que nous avons tous les jours sous les yeux. Au-dessus de la clef de voûte, se trouve une large dalle, placée au milieu sur la façade tournée vers le sanctuaire et Lestelle, portant cette inscription:

C'est ce pont que nous avons tous les jours sous les yeux. Au-dessus de la clef de voûte, se trouve une large dalle, placée au milieu sur la façade tournée vers le sanctuaire et Lestelle, portant cette inscription:

« Au nom de Dieu, Sainte Marie priez pour nous».

« Ce pont a esté bati par Daniel Bairon de Lescar, maître ingénieur ».

Au milieu se trouvent trois croix entourant la date de fin de construction du pont «1687», le tout surmonté de deux fleurs de Lys.

Le pont assura très vite le passage entre les deux rives. La construction en était d'autant plus urgente que tout le XVIIème siècle amena à Bétharram une foule de pèlerins. Au dire de Saint Vincent de Paul, la chapelle « était une des plus fréquentée du royaume». Il évaluait le nombre de pèlerins à 15000 par an.

Un différend

Mais la construction du pont n'amena pas que des avantages. La configuration du quartier fut changée, le nouveau pont ayant été construit en amont par rapport à l'ancien. Le chemin longeant le sanctuaire fut surélevé jusqu'à 1mètre 50 du côté de Lestelle. De ce fait, le rez-de-chaussée du Monastère menaçait d'être en contrebas. Pour remédier à cela, les chapelains construisirent un mur de renforcement et délimitèrent ainsi un passage privé et intérieur, ce qui causa évidemment un grand émoi parmi les habitants de Lestelle, habitués à circuler librement dans ces parages. En outre, les boutiques de vente qui se trouvaient devant la chapelle furent englobées dans l'enceinte de la chapellenie.

Mais la construction du pont n'amena pas que des avantages. La configuration du quartier fut changée, le nouveau pont ayant été construit en amont par rapport à l'ancien. Le chemin longeant le sanctuaire fut surélevé jusqu'à 1mètre 50 du côté de Lestelle. De ce fait, le rez-de-chaussée du Monastère menaçait d'être en contrebas. Pour remédier à cela, les chapelains construisirent un mur de renforcement et délimitèrent ainsi un passage privé et intérieur, ce qui causa évidemment un grand émoi parmi les habitants de Lestelle, habitués à circuler librement dans ces parages. En outre, les boutiques de vente qui se trouvaient devant la chapelle furent englobées dans l'enceinte de la chapellenie.

Dès lors, les jurats de Lestelle, lésés dans leur intérêt exposèrent leurs doléances aux chapelains et leur expédièrent deux de leurs amis: David Ducamp, conseiller du Roy, membre ordinaire et doyen de la Chambre des Comptes de Navarre et leur notaire Maître Lahillone. Un accord n'intervenant pas, les jurats présentèrent le 16 Août 1687 une requête au parlement demandant la démolition des murailles. D'autres différends furent soulevés, notamment lors de la confection du censier terrier de la commune de Lestelle en 1675.

A l'intérieur se trouvaient réunis tous les privilèges des chapelains; ainsi par exemple l'enclos de la chapelle et du calvaire était exempt de toute charge et imposition ordinaire ou extraordinaire et soustrait à la police des jurats de Lestelle. Défense était faite de construire des hôtelleries ou de vendre du vin sur l'avenue menant à la chapelle.

A l'intérieur se trouvaient réunis tous les privilèges des chapelains; ainsi par exemple l'enclos de la chapelle et du calvaire était exempt de toute charge et imposition ordinaire ou extraordinaire et soustrait à la police des jurats de Lestelle. Défense était faite de construire des hôtelleries ou de vendre du vin sur l'avenue menant à la chapelle.

Les chapelains jouissaient du droit de pêche sur le canal et l'enclos du moulin. Chaque Lestellois devait deux corvées annuelles pour la réparation des digues du canal allant au moulin. Au nom de leurs droits et de leurs libertés, les Lestellois demandèrent au parlement l'abolition de tels privilèges. Finalement, un accord intervint entre les deux communautés en mai 1684. En ce qui concerne les boutiques, il fut interdit aux Lestellois de les dresser dans l'enclos de la chapelle. Un espace leur fut réservé. Les jurats cependant pour ne pas trop mécontenter les chapelains firent payer une taxe aux tenanciers des boutiques et appliquèrent le produit de la taxe à l'entretien des lampes du Sanctuaire et de l'église. Les boutiques se déployaient sur deux lignes parallèles en direction du village. La taxe fut fixée selon l'éloignement: de 24 sols tournois pour les deux premières à 15 sols tournois pour les dernières.

Une bonne volonté évidente

Ces conflits furent réglés de part et d'autre avec une évidente bonne volonté. Les jurats n'affirmaient-ils pas d'ailleurs que «c'était l'intérêt commun de mettre fin au plus tôt et de consentir aux sacrifices nécessaires pour rétablir la bonne entente et l'union».

Ces conflits furent réglés de part et d'autre avec une évidente bonne volonté. Les jurats n'affirmaient-ils pas d'ailleurs que «c'était l'intérêt commun de mettre fin au plus tôt et de consentir aux sacrifices nécessaires pour rétablir la bonne entente et l'union».

Ceci soumettait les chapelains aux mêmes lois que les Lestellois. Ainsi de Saint-Michel (le 29 septembre) au 25 Mars, les prairies et les champs étaient ouverts dans le village et devenaient un pâturage commun où le bétail errait librement. Le domaine des chapelains se devait de plier aux mêmes lois que les Lestellois, donc leurs terres furent soumises au droit de vaine pâture, excepté le calvaire. Les Lestellois décidèrent de respecter ces limites et les chapelains décidèrent de «supporter les habitants tant que faire se pourra».

Ce XVIIème siècle, nous l'avons vu, fut fertile en événements divers pour les habitants de la Bastide et pour leurs voisins les chapelains. Evénements allant de simples questions économiques à des affaires plus graves telles ces fameuses crues qui endeuillèrent le village mais qui amenèrent aussi plus de compréhension entre villageois. Un nouveau siècle apparaît; pour le monde, ce sera le siècle des lumières pour Lestelle et Bétharram, ce sera le siècle du développement.

Liens

- Chronologie de la construction du pont

- Voir les cartes postales anciennes du Pont

- Détails

Par Yves DUBERTRAND

Le réseau des chemins du Béarn fut amélioré, et la nouvelle voie, ainsi que le nouveau pont furent d'un bon rapport pour Lestelle et pour Bétharram.

Personnages pittoresques

Parmi les quelques personnages pittoresques de cette époque, citons le sonneur, le régent, le marguillier.

Parmi les quelques personnages pittoresques de cette époque, citons le sonneur, le régent, le marguillier.

Le sonneur s'occupait des cloches, il sonnait à diverses occasions; il était recommandé de sonner en temps d'orage, il sonnait aussi un peu avant que l'assemblée des jurats ne se réunisse et ceci se faisait, il n'y a pas encore tellement longtemps. Outre ces fonctions, il cumulait celles de sacristain et de fossoyeur. Étant sacristain, il accompagnait le curé lorsque celui-ci administrait les derniers sacrements aux malades. En retour de ces offices, il percevait les taxes des sonneries et passait une fois l'an dans les diverses maisons du village où il recevait quelques cadeaux.

Le régent, lui, contre rétribution de 60 livres par an, dirigeait le chant aux messes solennelles, aux enterrements et anniversaires.

Mais de huit heures du matin à quatre heures du soir, il accomplissait son vrai travail qui consistait à éduquer les enfants et même, aussi invraisemblable que cela puisse paraître à notre époque, il enseignait le catéchisme. Ce nom de régent qui existait autrefois dans les villages pour désigner l'instituteur était employé il n'y a pas tellement longtemps encore dans nos villages béarnais et bigourdans.

Il y avait aussi les marguilliers qui exerçaient une fonction ayant de nos jours complètement disparue. Ils étaient élus dans les assemblées générales de la commune et tenaient la comptabilité de l'église sous la direction du curé et des jurats. Les marguilliers avaient un costume spécial, ils étaient revêtus du chaperon orné de rubans rouges qui étaient l'emblème de leurs fonctions et de leur autorité; par leur présence, ils assuraient l'ordre dans les cérémonies; mais à l'extérieur, ils veillaient à la tenue des paroissiens. La vie a l'époque, on le voit, était moins libre que maintenant; en 1763, une ordonnance obligeait les hôteliers à signaler les étrangers qui passaient chez eux plus d'une nuit; les jurats, eux s'assuraient de leur probité et leurs bonnes mœurs.

Partage des terres

Un accord fut conclu entre les chapelains et les jurats de Lestelle, concernant l'acquisition des terres ou plutôt le partage de celles-ci. Le bâtiment aujourd'hui nommé Aris et qui à cette époque servait aux chapelains comme écurie pour leurs bêtes, était soudé à la grande prairie voisine que l'on nommait alors Béthérède. Le chemin du hameau nommé Gassie-Peyre le séparait du monastère, il était étroit, à peine praticable aux cavaliers. Il longeait le pied de la colline, contournait le bas du calvaire et se dirigeait ensuite vers le sommet, ou, si vous préférez à l'heure actuelle vers la Croix des Hauteurs. Autrement dit, l'ancien chemin, passait entre la maison Aris et le monastère, là où à l'heure actuelle se trouve l'entrée qui amène au bâtiment de l'apostolicat et à une cour intérieure; cet ancien chemin dont on peut voir le tracé derrière ce bâtiment de l'apostolicat, fait partie du domaine de Bétharram.

Les chapelains étant désireux de relier cette dépendance au monastère, demandèrent aux jurats de Lestelle de leur céder ce passage et ceci dans toute la longueur de leur propriété. Bien entendu, en retour, ils apportaient une compensation; ils offraient de refaire à leurs frais un chemin se trouvant un peu plus bas.

Les jurats 'acceptèrent cette proposition. Les chapelains construisirent une nouveau chemin un peu plus loin, sur une longueur de 160 coudées et lui donnèrent 12 coudées de large (ce qui équivalait à peu près à 80 mètres pour la longueur et 6 mètres pour la largeur) ; ceci permettait à deux voitures de se croiser, ils prirent aussi l'entretien à leur charge.

Les Lestellois préféraient, utiliser un petit chemin montant du ruisseau Saint Roch, allant vers le sommet du calvaire (actuellement chemin du calvaire) ; ils ne continuèrent le chemin du Gassie Peyre qu'en 1782, ce qui lui donna le tracé du chemin actuel. Pour cela ils obtinrent de l'Intendant de le construire par corvées « à bœufs et à charrettes» et ceci à l'usage du hameau qui n'en avait aucun de praticable ».

Enfin à frais commun, les jurats et les chapelains élevèrent un mur servant de parapet tout au long du Gave en face de la chapelle et du monastère.

Des prêts

Les chapelains par ailleurs pratiquaient des prêts aux villageois dès le XVIIème siècle. Les premiers qui bénéficièrent de ces prêts furent les jurats de Lestelle; le 4 Novembre 1670 les Lestellois empruntèrent 200 livres pour loger la garde de Monseigneur le Gouverneur. Le 1er Juin 1691 les jurats sollicitèrent un prêt de 300 livres.

En 1664 après une réunion publique tenue «daban la gleyse au toc de la campane », les chapelains versèrent 283 livres dans le but de désintéresser un conseiller du parlement ayant obtenu la prise de corps contre les jurats. Ainsi, ceux-ci grâce au chapelain, évitèrent de séjourner à la conciergerie de Pau. Ces derniers bénéficièrent eux-aussi d'un apport de ressources provenant du moulin de Lestelle ; un rapport établi à l'époque nous permet de dire que le 10 Avril 1780, celui-ci leur rapportait 500 livres en argent, livrait 50 quintaux de froment et 50 de maïs, 50 de millet, plus 5 paires de chapons gras et 2 paires de poulets; le meunier s'engageait à nourrir 2 cochons par an, à moudre le grain des chapelains, et à cueillir la moitié des glands de la chênaie limitant le canal; il veillait en plus sur le vivier et recevait le grain des Lestellois.

Mais, si les rapports économiques et financiers étaient bons entre les deux communautés, fort heureusement il en était de même au point de vue humain.

Les habitants de Lestelle se rendaient chaque année à Bétharram et ceci deux fois l'an, la première fois le matin de l'Ascension, l'autre fois le 15 Août pour la fête de la Vierge. Déjà, en 1750, il en était ainsi, une délibération datant de cette époque, nous le dit: « la communauté emploie chaque année la somme de 10 livres le jour et fête de l'Ascension pour la rétribution de la messe qu'elle fait dire dans la chapelle et pour les cierges que les jurats y offrent, la communauté y allant en procession générale». Le 15 Août, ils chantaient la messe et les vêpres en la chapelle de Bétharram. Tradition pratiquée il n'y a pas encore si longtemps.

D'autres inondations

Si tout allait bien du point de vue humain, la nature semblait, par contre, décidée à faire souffrir ces mêmes humains par ses caprices.

Depuis 1687 le pont de pierres résistait vaillamment aux attaques du Gave. Mais en cette moitié du XVIIlème siècle, le monastère et la chapelle eurent à souffrir à plusieurs reprises des assauts du Gave. En 1762, le pont de bois de Saint-Pé fut détruit; les digues du moulin de Lestelle furent endommagées, l'eau pénétra dans les caves du monastère. La plus grande inondation du siècle survint en 1772. Il plut à cette époque pendant 58 heures consécutives; à Bétharram, l'eau s'élevait à une hauteur de 2 mètres au rez-de-chaussée, la chapelle fut envahie et la route minée jusqu'aux fondations même du monastère, la grande digue barrant le Gave fut emportée, elle fut reconstruite sur des plans plus importants. Elle avait été construite dix ans auparavant et barrait le Gave dans toute sa largeur. Les travaux s'étaient déroulés de l'hiver 1762 au printemps 1763 sous la direction de Lapuyade, fils de Montaut, qui en dressa les plans.

Il est maintenant nécessaire de parler du Calvaire de Bétharram qui constitue l'un des plus beaux joyaux de la région.

Si vous le voulez bien, nous allons à nouveau traverser les siècles; nous sommes en 1621, un prêtre nommé Hubert CHARPENTIER est appelé par l'Évêque de Lescar pour administrer la chapelle; ce lieu de pèlerinage venait à peine de se relever de ses ruines, car comme nous l'avons vu il avait été détruit en 1569 par les Protestants. Il acheva donc la construction et surtout la restauration et l'agrandissement du sanctuaire. Mais il décida aussi d'édifier sur les flancs de la colline dominant la chapelle les bases d'un calvaire monumental.

Il bâtit alors quatre stations, mais il fut appelé à Paris. Les membres de la société des chapelains fondée par lui reprirent son travail au début du XVIIIème siècle, le nombre de petites chapelles fut alors porté à huit.

Ce calvaire se composait alors de statues en bois; l'une d'elles est parvenue jusqu'à nous, c'est celle du Christ à la colonne (que l'on peut voir dans la Chapelle du pèlerinage, en entrant, immédiatement à droite). Ce calvaire d'une grande beauté fut détruit par les révolutionnaires le 17 mars 1794.

Le pays tout entier en cette seconde moitié du XVIIlème siècle allait être en effervescence. La révolution grondant à Paris n’épargna pas notre région béarnaise et la communauté Lestelloise et Bétharramite.

La révolution

Les réformes votées à Paris (renonciation des privilèges, confiscation des biens de l'Église, constitution civile du clergé) eurent des répercussions sur le plan local.

Le supérieur des chapelains, Touton, fit devant les officiers municipaux de LESTELLE, la déclaration exigée par le décret du 18 Novembre 1789, de tous les biens tant mobiliers qu'immobiliers de la congrégation.

La loi du 27 Novembre 1789 mit tous ces biens sous la sauvegarde des autorités civiles. Donc le Conseil municipal de LESTELLE se chargea de surveiller les biens des chapelains, l'inventaire en fut fait le 25 Octobre 1790. Il fut déposé à la Mairie un état du mobilier du monastère et de la chapelle ainsi que du matériel contenu dans l'écurie et la grange du bord du Gave. Le Conseil municipal termina sa visite par le relevé des documents administratifs du sanctuaire, ainsi que des titres de propriété des biens situés à LESTELLE et autres endroits.

Les adjudications et les ventes des biens se succédèrent le long de l'année 1791 et suivantes. Les municipalités de LESTELLE et MONTAUT avaient été invitées à les acquérir; celle de LESTELLE ne voulut pas les acheter et résista aux sollicitations du procureur communal.

De 1790 à 1792, on dépouilla BETHARRAM de ses biens. Il est évident hélas, que cela donna lieu à des actes de pillage ici d'ailleurs comme dans toute la France. Les belles futaies du calvaire furent saccagées; le 27 Août 1790, deux hêtres furent abattus, mais Clément CHIGUÉ, capitaine de la garde nationale de LESTELLE, saisit à temps les chars transportant les arbres. Le 12 Janvier 1791, on arrêta une dizaine de voleurs; le 16 janvier 1791, la grange fut détruite; le 29 Mars, 40 châtaigniers et 4 hêtres furent déracinés.

Le 25 Mars 1793, des voleurs entrèrent par le toit de la Pastoure (l'autel de la Pastoure se situe en entrant au fond du bas côté droit du sanctuaire), et malgré les scellés qui protégeaient la porte d'entée, ils pénétrèrent dans la chapelle, s'emparèrent de la lampe du sanctuaire et d'une partie des tuyaux de l'orgue. On trouve d'ailleurs dans les archives de la commune un compte-rendu de séance concernant ce vol.

Afin de mettre un terme à ces pillages, le soir même, Bernard CHIGUÉ, commandant la garde en second, établit dans le monastère un poste de nuit de quatre hommes armés de piques, ceci de 7 heures du soir à 4 heures du matin; afin que le service fut plus sérieux, il était interdit à ces hommes de faire du feu.

On le voit d'après ce compte-rendu, les réactions des conseillers municipaux n'étaient pas hostiles à la religion et de ce fait à Bétharram au contraire. La municipalité regrettait fortement ces pillages; les sentiments de la population étaient identiques. La municipalité ne se prêtait que mollement aux mesures administratives imposées par la convention.

Aussi sous le reproche qu'elle manquait de zèle, elle fut remplacée au début de 1793. Un nouveau conseil fut constitué avec à sa tête le praticien Jacques LESCUN. L'ancienne municipalité n'étant pas trop favorable à la convention, on la remplaça par une autre que l'on saurait être fidèle à la cause. LESCUN accomplit tous les devoirs de sa charge de 1793 à 1800, il fut aussi destitué après par le Préfet.

Le 29 janvier, s'étant aperçu que l'arbre de la liberté était tombé, LESCUN le fit remplacer; ce travail dura de 5 à 7 heures en présence de plus de cent personnes. Au mois d'août, il associa l'arbre de la fraternité, mais hélas, comble de malchance, les deux se desséchèrent, il en fit replanter deux autres au mois de mars 1794.

C'est à leurs pieds qu'eurent lieu les fêtes décadaires obligatoires depuis le 30 novembre 1793 « pour tous les citoyens et citoyennes du lieu ».

D'autres mesures plus déplaisantes furent décidées sur l'ordre de MONESTIER, qui était le représentant du peuple, le 20 mars 1794, il fit fermer l'église du village, la transforma d'abord en lieu de réunion publique, puis en temple de la raison. Elle servit ensuite d'atelier pour la fabrication du salpêtre.

Cependant, les habitants de LESTELLE se montrèrent réticents aux théories de l'époque.

En 1792, devant l'affluence des catholiques venus faire leurs pâques à BETHARRAM et parmi eux presque tous les Lestellois, un ordre fut donné de PAU de fermer la chapelle et d'en murer les portes.

L'officier municipal, Jean CANTONET obtint cependant un délai. On le voit, la municipalité n'était pas entièrement dévouée aux ordres des mouvements révolutionnaires. Le village était divisé cependant, mais il n'y eut aucun heurt entre les habitants.

Le temps passa jusqu'au 15 août, c'est alors que pour la seconde fois, il fut ordonné aux officiers municipaux de LESTELLE de fermer et murer les portes de la chapelle. Cette fois-ci la municipalité refusa d'exécuter les ordres.

Ce fut un envoyé de PAU, à la tête de 24 gendarmes qui occupèrent BETHARRAM et empêchèrent les gens d'y entrer. Des prêtres se réfugièrent alors chez des amis à LESTELLE, dans diverses maisons, dont les descendants portent encore le nom. Certains se réfugièrent chez Jean GAYE, au quartier de Chèze, ainsi que chez ARGACHA et chez CHIGUE, ceci donna lieu à des violences et à de nombreuses perquisitions chez ces gens-là. Le village ne resta pas impassible, comme en 1569, où il n'avait pas hésité à défier les troupes de Jeanne d'Albret et les protestants qui étaient alors maîtres du pays, en restant catholiques.

LESTELLE n'hésita pas pendant la révolution à montrer au grand jour ses opinions et à aider les gens souffrant des heurts de cette époque.

Une conduite anti-révolutionnaire

La municipalité fut jugée très sévèrement à PAU, on reprocha au maire d'avoir exercé ses fonctions avec tiédeur, d'avoir toléré les prêtres déportés et le 18 décembre 1797, ce dernier était destitué de ses fonctions.

D'autre part, le maire LESCUN avait des ennuis avec son adjoint MONSARRAT au sujet d'une somme de 168 F que le premier réclamait au second, déclarant que cette somme lui était due (la municipalité avait été chargée de gérer les biens et de tenir la comptabilité des revenus des chapelains). LESCUN aggrava le conflit en refusant de rendre les clefs de BETHARRAM à son adjoint devenu alors maire. Il fallut l'intervention du Préfet pour mettre fin à la querelle.

Une lettre adressée par le maire et les conseillers municipaux à l'époque nous montre une fois de plus que loin d'être indifférente, la municipalité regrettait bien au contraire les faits qui se déroulaient. Les Lestellois n'hésitèrent pas, afin que l'église de BETHARRAM ne soit pas fermée, à s'adresser au ministre des finances de l'époque, David RAMEL, pour lui demander d'intervenir, et d'empêcher la fermeture de l'église et la confiscation des biens, ceci en vain. Les Lestellois, par la voix de leurs élus, adressèrent une supplique, au général SERVIEZ alors Préfet du département. En voici le contenu :

« Les habitants de LESTELLE, indissolublement attachés à la religion de leurs pères, ne considèrent jamais ce monument respectable sans éprouver une vive douleur. Le jour où il sera rendu entièrement aux pratiques de piété, le jour où ils pourront s'y rendre en foule pour s'édifier et y conduire leurs enfants pour y apprendre les principes de la morale chrétienne, aura pour eux les mêmes charmes que peut avoir le pays natal pour un infortuné qui le revoit après un long exil. »

La supplique était signée de la majorité des notables de LESTELLE, notamment : LESCUN, avec CANTONET, CAPBLANC, PEYRAS, TACHOUE, MONREPOS, SAUBATTE, GAYE, ARGACHA, ARTIGAU, BEDOURET, BASSE, ARRIUCOUR, ANNETTE, ROULLAN.

La tâche des magistrats de l'époque fut, nous le voyons ici, fort pénible, et si vous permettez, nous pourrions dire qu'ils furent pris entre deux feux : d'une part, le devoir que leur imposait leur charge et d'autre part, la douleur de voir détruire un monument pour lequel ils avaient tous plus ou moins des liens d'attachement personnels.

Cependant, le règne de la terreur fut terminé à la mort de ROBESPIERRE, survenue le 28 juillet 1794. Les représentants du peuple furent rappelés, d'autres comme MONESTIER furent arrêtés. Un régime plus libéral s'instaura, la France allait essayer de panser ses plaies ; un siècle nouveau allait le lui permettre.