- Détails

Par Yves DUBERTRAND

Après la période de troubles provoquée par la révolution, la vie des hommes reprit son cours, avec ses joies et ses peines. Lestelle retrouva un calme auquel il aspirait depuis longtemps, calme qu'il avait eu du mal à quitter, tant les Lestellois possèdent en eux-mêmes le don de la tolérance et le respect des idées d'autrui. Les édiles locaux, on l'a vu précédemment, peu réceptifs aux idées nouvelles prônées par la révolution et l'empire, virent avec joie l'apparition de nouveaux pouvoirs plus préoccupés du bien de leur peuple que d'une vaine gloire.

Après la période de troubles provoquée par la révolution, la vie des hommes reprit son cours, avec ses joies et ses peines. Lestelle retrouva un calme auquel il aspirait depuis longtemps, calme qu'il avait eu du mal à quitter, tant les Lestellois possèdent en eux-mêmes le don de la tolérance et le respect des idées d'autrui. Les édiles locaux, on l'a vu précédemment, peu réceptifs aux idées nouvelles prônées par la révolution et l'empire, virent avec joie l'apparition de nouveaux pouvoirs plus préoccupés du bien de leur peuple que d'une vaine gloire.

Ainsi le clergé, interdit par la révolution, retrouva la cure des paroisses. Le premier curé qui occupa la charge de Lestelle fut Ménudé qui, le 25 juillet 1802, signait sur les registres de la Commune l'acte d'adhésion au Concordat (acte que l'on peut voir aux archives conservées à la Mairie). Son installation n'alla pas sans mal, l'orage grondait et, dès le début, il entra en conflit avec les autorités locales. Le 2 décembre 1802, chantant la messe en la chapelle Notre Dame de Bétharram, il refusa, devant l'adjoint ceint de l'écharpe, de réciter les prières ordonnées pour le salut de l'Etat et des consuls.

Loin de s'améliorer, le conflit s'aggrava au sujet de l'administration matérielle de la chapelle. Cette administration redevint ce qu'elle était à la révolution, c'est-à-dire que le maniement des fonds était confié au curé, mais aussi au maire, assisté bien entendu des marguilliers dont nous avons vu le rôle précédemment. Le désaccord régnant entre les principaux gestionnaires sur des points très importants, l'entente ne paraissait pas être proche.

Le curé Ménudé reprochait au maire de retenir l'argent des quêtes; aux marguilliers, il reprochait d'être impolis, quant au Conseil Municipal, il n'aménageait pas le presbytère assez rapidement comme il l'avait promis. Le maire lui, accusait le curé de manquer de respect aux autorités locales, on le voit, cela pouvait durer longtemps.

Afin de remédier à cela le plus rapidement possible, le maire fit appel aux autorités temporelles ecclésiastiques. L'évêque prit la chose à coeur et écrivit des lettres assez sévères au curé et demanda à la municipalité d'activer toutefois les travaux du presbytère.

Entre-temps, le sanctuaire de Notre Dame réouvrit. Ceci amena une nouvelle animation dans notre petite cité.

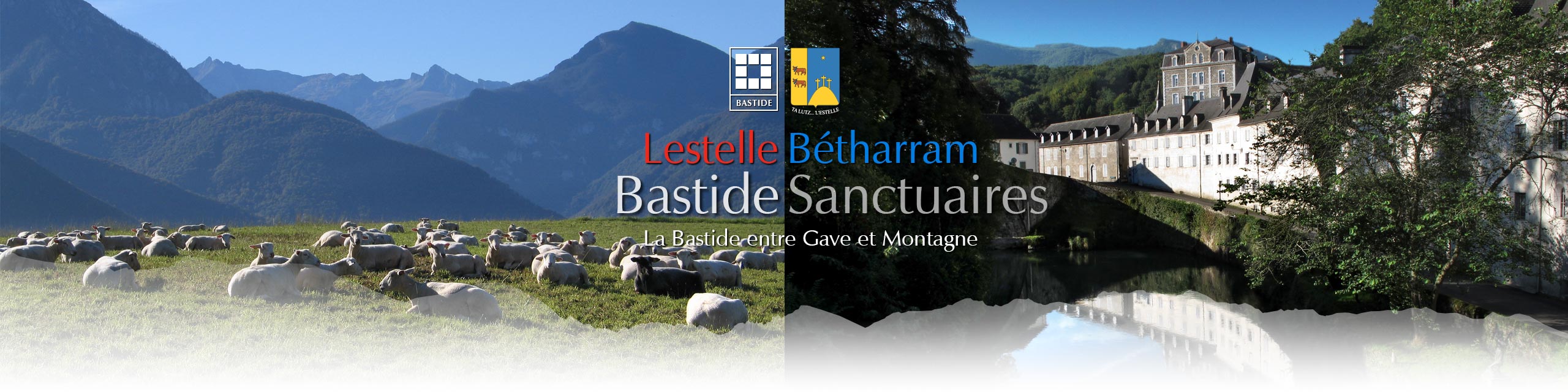

Voici comment un voyageur de l'époque décrit la cité : « De l'impériale de la diligence, le 5 août, je vis le fameux monastère de Bétharram où chaque 15 août, la foule de pèlerins des Pyrénées et du Béarn vient s'agenouiller aux pieds de la Vierge Marie. Cet hospice est desservi par 14 missionnaires qui partagent leur temps entre l'éducation des enfants des environs et la célébration des messes en l'honneur de la Vierge. Bétharram est un petit village où les diligences stationnent une heure et les voyageurs ne manquent pas de faire provision de chapelets, de médailles et d'autres objets religieux à titre de souvenir de leur passage. L'Eglise et le monastère sont bâtis sur la route de Pau, au bord du Gave, dans un massif de verdure ».

Mais le XIXème siècle fut surtout celui de la restauration d'un pur joyau de notre région : le calvaire.

Nous avons vu précédemment qu'en 1621, un prêtre nommé Hubert Charpentier fut envoyé à Bétharram pour administrer la chapelle; il en profita pour l'agrandir mais jeta aussi sur les flancs de la colline dominant la chapelle, les bases d'un calvaire monumental. Nommé à Paris pour bâtir sur le Mont Valérien un calvaire semblable, il ne construisit ici que quatre stations. Son oeuvre fut reprise par les membres de la société des chapelains fondée par lui. Dans le courant du XVIIIème siècle, le nombre des chapelles fut porté à huit. Ce premier calvaire se composait de statues en bois, dont l'une d'elles nous est restée; il s'agit du Christ à la colline (qui se trouve aussitôt à droite lorsque nous entrons au sanctuaire), les autres furent brisées le 17 mars 1794.

Après la signature du concordat, l’oeuvre fut relevée par un capucin s'occupant de pèlerinages: le père Joseph Sempé. Les scènes n'étaient plus en bois mais représentées au moyen de toiles et de statues. Les premières souffrirent beaucoup de l'humidité, quant aux statues le plus souvent en plâtre ou en terre cuite, elles inspiraient, paraît-il, plus de terreur que d'animation. C'est alors qu'arriva, envoyé par Monseigneur de Salinis, l’Archevêque d'Auch, Alexandre Renoir. Ce dernier vint se mettre alors au service du père Garicoïts et arriva au printemps de 1841. De suite, il se mêle à la vie de la communauté, mais celle-ci 1ui paraissant un peu bruyante, il émigre vers Montaut où il est hébergé par 1a famille Julien. Dès le mois de juillet 1841, il réalise le premier moulage de la scène représentant Jésus au jardin des Oliviers. Au printemps de 1842 apparaît la trahison de Judas. Les travaux se poursuivent rapidement et une foule d'amis de Bétharram viennent proposer leur aide. Toutefois, le Père Garicoïts comprenant que les moyens vont manquer, décide d'arrêter les travaux, ce qui fut fait. Restait à faire l'exécution des bas reliefs de la descente de la croix, de l’ensevelissement et de la résurrection. Les stations restantes furent achevées un peu plus tard.

La bénédiction solennelle eut lieu le 14 septembre 1873.

- Détails

Par Yves DUBERTRAND

Les habitants, en ce XIXème siècle, outre leurs travaux respectifs consacrés à l'agriculture et à quelques travaux artisanaux, essayaient de loger tant bien que mal la multitude des pèlerins et aussi de touristes qui commençaient à venir dans la région. C'est en ce XIXème siècle que furent découvertes les célèbres grottes de Bétharram. En voici rapidement l'histoire.

Les habitants, en ce XIXème siècle, outre leurs travaux respectifs consacrés à l'agriculture et à quelques travaux artisanaux, essayaient de loger tant bien que mal la multitude des pèlerins et aussi de touristes qui commençaient à venir dans la région. C'est en ce XIXème siècle que furent découvertes les célèbres grottes de Bétharram. En voici rapidement l'histoire.

Pendant l'été 1819, un bruit se propagea dans la Plaine de Nay et dans la vallée de Lourdes. Quelques bergers près de Bétharram avaient rencontré une grotte naturelle très large et très profonde. Déjà les premiers visiteurs en revenaient enthousiasmés. Le fait parvint à Pau et provoqua la curiosité des milieux intellectuels de la ville. La première et véritable exploration eut lieu en 1850. Un peu plus tard, le meunier de Lestelle, M. Lasbats conclut un arrangement avec la mairie d'Asson, propriétaire du lieu. Il loue le terrain pour 1200 F à l'année, en même temps, il fait le guide. Les premiers visiteurs furent des personnes riches, car, parait-il, la visite coûtait assez cher. Le sol ou plutôt le sous-sol fut foulé par des pieds anglais, ces derniers résidants fort nombreux à Pau et dans la région. Cependant en 1888, trois nouveaux explorateurs descendent dans le gouffre et découvrent d'autres salles. Mais ce n'est qu'en 1900, avec M. Ross, qu'elles seront explorées plus avant. Ceci, avec la présence du sanctuaire, allait permettre à Bétharram et par le fait même, à Lestelle, de devenir le pôle d'attraction où de nombreuses nations se rencontreraient.

On le voit, ce XIXème siècle fut, pour Lestelle et pour Bétharram, capital ; on enregistrera dès lors un progrès dans tous les domaines, notamment l'industrie. De petites entreprises apparurent dont certaines existent toujours et qui sont basées sur l'originalité de la région dans laquelle nous vivons. Lestelle s'ouvrait au monde moderne, le monde moderne s'industrialisait, Lestelle, à son échelle, s'industrialisait aussi. Et c'est dans cette ambiance de progrès qu'arriva le siècle dans lequel nous vivons.

- Détails

Par Yves DUBERTRAND

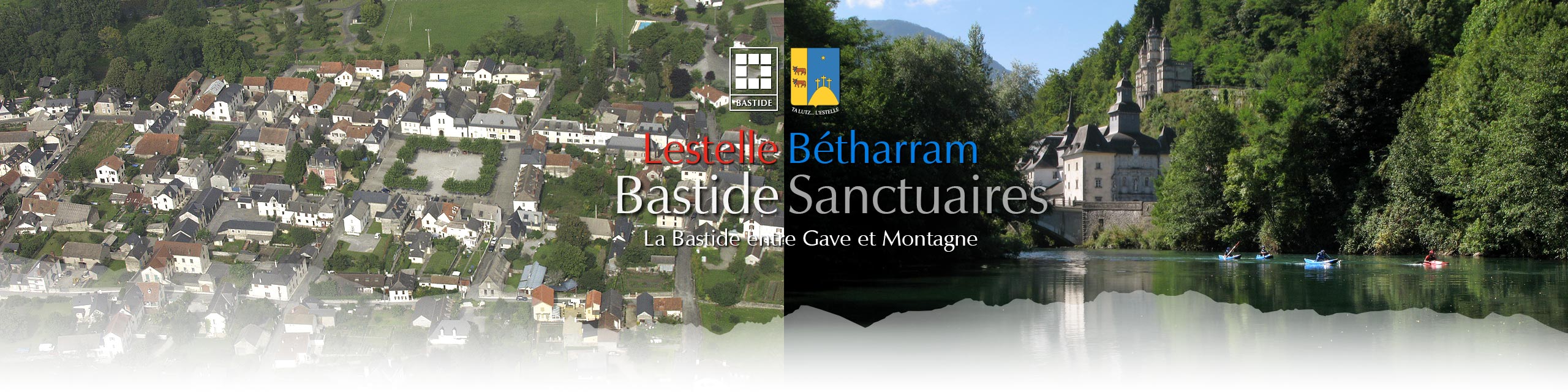

Le temps n'a pas effacé la trace du passé. Le village a su garder tout son patrimoine architectural. Le XXème siècle a amené à tous les monuments jouxtant Bétharram la notoriété, puisqu'ils sont tous, avec bien entendu le calvaire, classés par les Beaux-Arts. Juste récompense des travaux accomplis par les anciens qui ont ainsi laissé des traces de leur passage à travers le temps.

Le temps n'a pas effacé la trace du passé. Le village a su garder tout son patrimoine architectural. Le XXème siècle a amené à tous les monuments jouxtant Bétharram la notoriété, puisqu'ils sont tous, avec bien entendu le calvaire, classés par les Beaux-Arts. Juste récompense des travaux accomplis par les anciens qui ont ainsi laissé des traces de leur passage à travers le temps.

La diversité des monuments et la richesse de la région permettent à l'amateur d'art et d'archéologie de se donner à sa passion favorite tout en passant d'agréables moments de repos dans les hôtelleries lestelloises, toutes de premier choix. Le promeneur lui peut errer parmi les coteaux, il peut parcourir le Val de Chèze, la plaine de Nay, se promener le long des plaines sablonneuses du Gave.

Tout fait de notre cité de Lestelle-Bétharram qui n'a pris le nom de Lestelle-Bétharram qu'en 1934, lorsqu'il lui fut conféré par le Conseil d'Etat (je crois qu’il était juste que ces deux noms ne fussent pas séparés, on l'a vu au cours de l'histoire, ils ont été plus qu'intimement mêlés), un séjour recherché depuis des années par les touristes ; un site admirable qui mérite que nous lui rendions hommage; un village ayant su garder son identité, son authenticité à travers les époques à tel point que, soyons en sûr, son fondateur Gaston II ne le renierait pas, bien au contraire.

- Détails

L'un des historiens de Bétharram, le Père Henri CONDOU, d'Arbéost, s'est beaucoup intéressé à l'histoire locale. En 1945, il écrivait un article sur l'origine du village de LESTELLE. Nous en extrayons les dernières lignes qui traitent du nom de Lestelle.

Reste à déterminer, s'il est possible, l'origine du mot lui-même: LESTELLE. Une bastide étant fondée, il convenait de lui donner un nom. Lequel choisir? Trois méthodes semblent avoir prévalu.

On se contentait parfois de transformer son nom commun, en nom propre. La nouvelle localité était simplement baptisée: La Bastide.

Dans les Basses Pyrénées nous connaissons quatre Labastide : Labastide-Cézéracq, Labastide-Clairence, Labastide-Montréjeau et Labastide- Villefranche. Nous trouvons encore 6 Labastide en Ariège, 5 dans le Tarn, 4 dans le Lot et la Haute-Garonne, 3 dans l'Aude et l'Aveyron, 2 dans les Landes, le Tarn et Garonne et le Var, 1 dans le Gers, les Hautes Pyrénées, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées Orientales, le Vaucluse et le Gard. Ajoutons Labastidette dans la Haute-Garonne, Le Bastit dans le Lot, la Bastidonne dans le Vaucluse.

La mode voulut aussi à une époque que l'on donnât aux nouvelles cités, le nom de quelque ville célèbre d'Europe. Dans le Gers et les Landes, nous trouvons des noms de villes italiennes: Fleurance, Plaisance, Pise, Pavie, Geaune (Gênes), Miélan (Milan), des noms de villes espagnoles: Valence, Grenade, Barcelonne ; un nom de ville allemande: Cologne; et dans les Hautes Pyrénées un nom de ville belge: Tournay. Dans le Béarn, on céda à la même tentation en empruntant à la Belgique les noms de Gan et de Bruges (1).

Une méthode plus rationnelle consistait à donner à la nouvelle cité le nom du quartier ou de l'endroit où elle était bâtie. Le mot de Lestelle, au premier abord, viendrait d'étoile.

Solution facile… mais les solutions les plus faciles ne sont pas toujours les plus justes. Il n'existe en France que deux Lestelle : Le premier en Béarn, le second dans la Haute-Garonne, les deux situés aux bords d'un fleuve. Dans la vallée de l'Adour, entre Tarbes et Bagnères se trouve un endroit nommé l'estélou en raison d'une vieille borne en pierre qui jalonnait la route. On garde par ailleurs le souvenir d'une ferme placée près d'un cours d'eau appelée Lestelle à cause d'une "stèle" ou borne indiquant qu'en cet endroit le fleuve était guéable (2).

Une semblable borne existait-elle dans nos parages avant la fondation de la bastide, et le lieu était-il déjà appelé Lestelle? L'hypothèse est séduisante. A défaut d'argument historique ou archéologique qui l'écarterait, elle peut, à la rigueur, satisfaire nos exigences.

H. CONDOU, S.C.I

L'écho de Bétharram 1945 n° 144

(1) Voir la discussion pour la bastide de Bruges (Abbé Laborde : « La fondation de la bastide de Bruges en Béarn »).

(2) Opinion émise par Mgr Lasserre, vicaire général de Bayonne, et historien distingué. L'orthographe primitive: LESTELE (avec un seul "L" ne viendrait-elle pas appuyer cette hypothèse?

- Détails

Nous sommes tous des Aquitains

Par Pierre Leborgne

Les formes du relief, les détails de la planimétrie, comme disent les géographes, baptisent bien des lieux et des lieux-dits.

Les monts

Les monts dennent : Mont (près de Lagor), Montagut (près d'Arzacq), Montardon (mont arrondi, du gascon arredon, près de Modàas), Montestrucq (astruc : heureux, bien situé), près de Lagor, Montaut, Moncaup (mont chauve), près de Lembeye, Moncla (mont clair, près de Gadin), Montpézat (mont fortifié avec des palissades), Montfort, Monségur, Montaner (le mont d'Aner).

- La serra, serre en occitan, est une colline: Lasserre, Serres-Castet, Serres-Morlaas.

- Le latin podium, tertre ou éminence, donne de nombreuses variantes: puèi, pey, poey, puch, pog, puj, pug : Poey de Lescar ou d'Oloron, Espoey, Puyoo.

- Candau est une pente: Casteide-Candau (près d'Orthez).

- La pène est un rocher allongé: Pène de la Hèche, près d' Arthez d' Asson.

- Som, sommet: Col du Somport (col du sommet).

- Les vallées et les creux. Arrec, arrega est un sillon, un ravin, un vallon étroit: Arricau-Bordes (arric, ravin et eau, creux, près de Lembeye).

- Un lieu abrité, en occitan assosta : Assouste (près de Laruns)

- La vallée, vath, bath: Baigts de Béarn, Labatmale.

- Cap, la tête, l'extrémité: Capbis (source du Bis ou Beez, près de Bruges).

- Parbayse : à côté (latin partem) de la Baïse.

- Le col est aussi le port, avec ses diminutifs: Portalet, Portet, Portillon.

- Riba, arriba est la rive, la berge, la pente de la vallée: Rivehaute, près de Navarrenx

- Le latin serrare (fermer) avec le suffixe antia ou ança qui indique le résultat d'une action: Sarrance en vallée d'Aspe.

Pays d'eaux et de marécage

Pays d'eaux et de marécage, avons-nous dit

- La boue, fanga en occitan, hanga en gascon; Angos (Navailles -Angos)

- Le garlin est un sol humide et marécageux: Garlin.

- Sol argileux: Argelos, près de Thèze.

- Les mauvaises lauzes (pierres) et le suffixe anam : Malaussanne, près d' Arzacq.

Les eaux sont diverses

- Les Eaux-Bonnes, Les Eaux Chaudes; en ossalois : Aygues Bounos, Aygues Cautes, près de Laruns.

- Le riu, arriu, ruisseau: Riumayou, près d'Arzacq, Riupeyrous (ruisseau pierreux, près de Morlaas ).

- Lafont, hont, fontaine: Lahontan (près de Salies).

Le règne végétal est d'une infinie diversité

- Le noisetier (averanièr) : Aber, près de Morlaas; Averan.

- La sapinière (avedat, avedelha) : Bédeille, près de Montaner, peut-être aussi Lavedan.

- Le saule, sauf, du latin salix : Saucède, près d'Oloron, Saous (lieu-dit entre Montaut et Saint-Pé de Bigorre) et autres saligats.

- Le bouleau (bedora, du latin betula) : Bederède près de Montaner, Bedous en vallée d'Aspe

- Le vergne (l'aulne), vem, bem : Bemadets près de MorIaas

- Le chêne pédonculé (cassano en celtique) : Cassaber près de Salies et autres cassourra.

- Garric est un autre nom de ce chêne: Lucgarrier (forêt de chênes) vers Soumoulou.

- Le châtaignier: Castagnède près de Salies, Casteide-Cami et Casteide-Candau près d'Arthez de Béarn.

- Le figuier: Higuère-Souye, près de MorIaas.

- Le hêtre (latinfagus, languedocien hag, hau, fag, fau) : Le Faget d'Oloron, Hagetaubin (la forêt de hêtres du ruisseau Aubin), Mifaget (au milieu des hêtres).

- Le néflier, mesplèr : Mesplède, près d' Arthez.

- Le noyer, noguèr Noguères près de Lagor.

- L'orme (latin ulmus, occitan o/m): Lombia près de Morlaas.

Bois et bosquets

- Bosdarros près de Gan.

- Le bois sacré (lucas) : Luc, Lucq de Béarn; Lucarré (le bois à l'ouest, arrèr en gascon), Lucgarrier vers Soumoulou.

- Le latin saltum a donné saut (bois, forêt) : Etsaut en vallée d'Aspe, Saut de Navailles (le bois des terres nouvellement défrichées)

- La forêt est aussi la selve, seuvà en gascon: Lasseube, Saubole, Sauvelade.

- Le bois ou le taillis, concessum en latin médiéval; Conchez de Béarn.

- Lieu planté d'arbres, horc: Hourcade, Lahourcade, Hours.

- La branche, le rameau (latin ramus) : Ramous, près de Puyoo.

- L'ajonc (en gascon, basta) : Bastanès, près de Navarrenx.

- Le foin (fen, hen) : Féas (prairie à foin).

- Le genêt (occitan genesta) : Gestas.

- Le roseau- massue ou massette (sesca en occitan) : Cescau près d' Arthez.

Les terres défrichées

- Artiga : Artigeloutan, Artiguelouve.

- Le gascon abatut, du verbe abatèr, faire tomber: Labatut est une terre défrichée.

- Un versan est un pindat : Les Pindats, lieu-dit entre Nay et le Haut de Bosdarros.

Les domaines

- Avec le sens de domaine gardé, réservé: Gardères.

- La tensa est une terre défendue: Thèze.

- Le champ (camp) : Ogenne-Camptort (le champ tortueux).

- Le champ au sud : Araujuzon (déformation de laujuzon, la terre d'en bas).

- Les prairies closes de murs en pierres sèches souvent en ruines (pardinas ) : Pardies-Piétat, Pardies-Monein.

Constructions rurales

- La borde est à la fois grange, bergerie, métairie: Bordes, Arricau-Bordes, Bordères, Bourdette.

- La borde et son entourage d'herbage (gèra, gerla) : Gère-Bélesten.

- Les murs de pierres sèches (latin: macerias) : Mazères-Lezons, Mazerolles.

Chemins et routes

- Cami : Casteide-Cami, Cami Salié (chemin du sel).

- La rue (carrèra) : Carrère près de Thèze.

- Le chemin de traverse, endreçèra : Lendresse (sur le chemin de Compostelle).

- Le carrefour: Crouzeilles.

- Les limites sur une route: cadea (du latin catena, chaîne) : Lacadée.

- Le sentier, sendèr : Sendets.

Les métiers

- L'atelier du verrier (latin vitrina) Beyrie, Labeyrie.

- Le fer : Herrère.

- Le sel : Salies de Béarn.

Tous ces noms racontent l'histoire du terroir et de ses habitants. Il serait dommage de les laisser tomber dans l'oubli ou l'incompréhension de leur origine. Ou pire, de les remplacer par d'autres noms sans aucun lien avec nos villages et nos collines comme ont tenté de le faire certains exaltés de la Révolution française. C'est notre culture gasconne qu'il faut préserver.

Pour copie conforme,

Pierre Leborgne.

- Détails

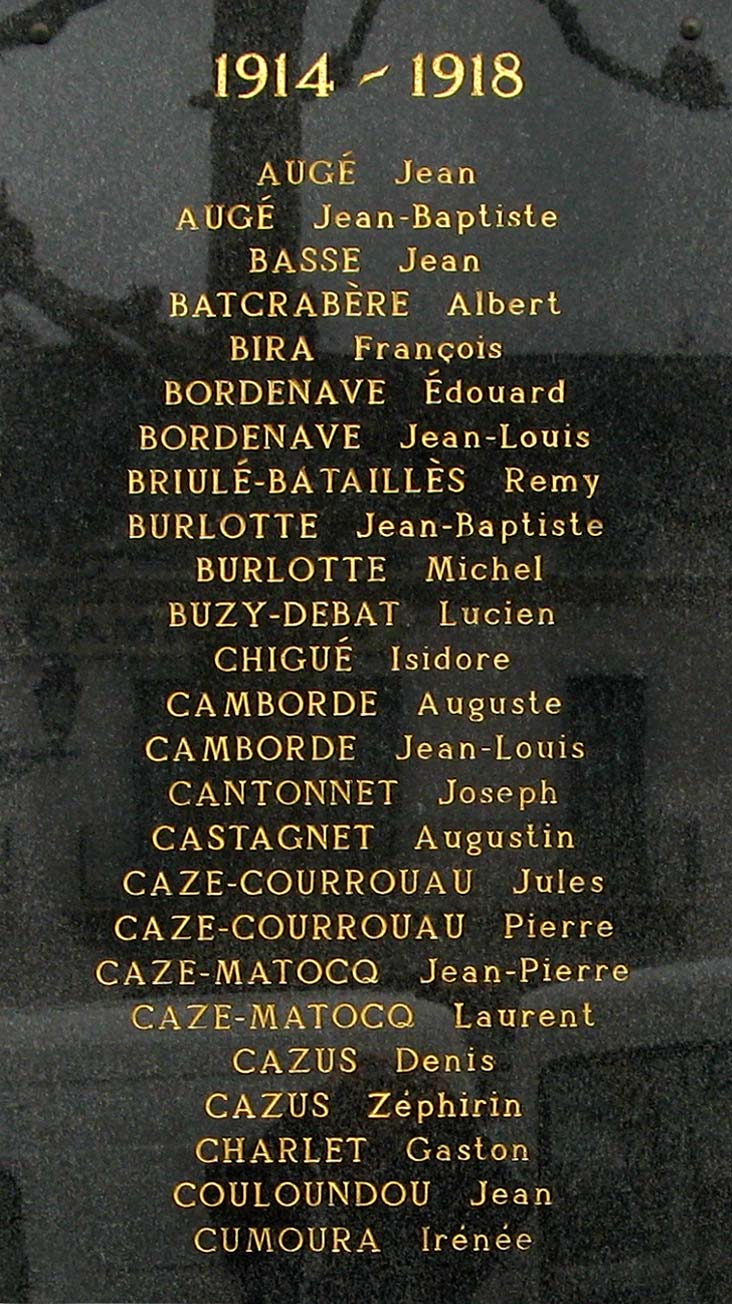

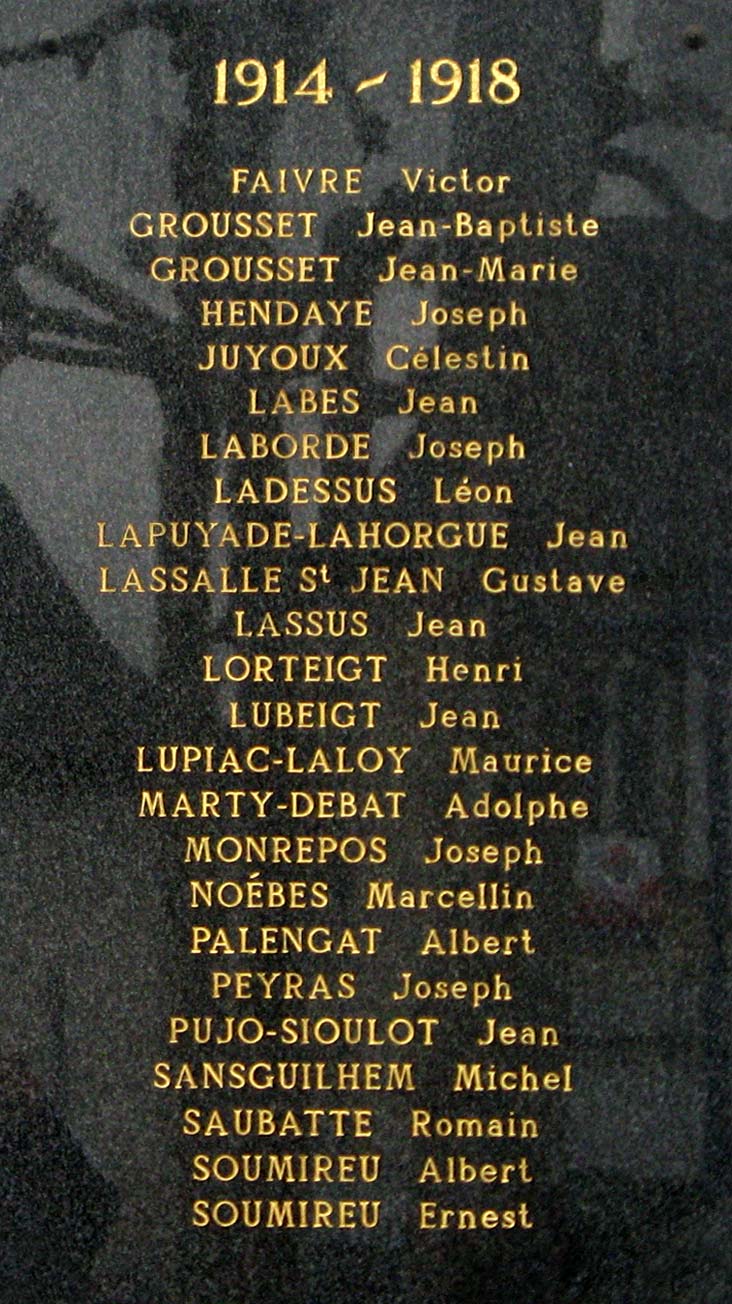

Morts pour la France - Guerre 1914/1918

Chaque année, le 11 Novembre, la Commune de Lestelle-Bétharram honore ses enfants morts pour la patrie. L’instant solennel où le Président des Anciens Combattants cite les noms des soldats tombés au front et inscrits sur le Monument ne peut laisser quiconque indifférent. Voici la liste (hélas ! trop longue) de nos compatriotes morts au champ d’honneur.

Chaque année, le 11 Novembre, la Commune de Lestelle-Bétharram honore ses enfants morts pour la patrie. L’instant solennel où le Président des Anciens Combattants cite les noms des soldats tombés au front et inscrits sur le Monument ne peut laisser quiconque indifférent. Voici la liste (hélas ! trop longue) de nos compatriotes morts au champ d’honneur.

Morts en 1914

- Bordenave Jean-Louis, né à Lestelle, mort le 22/12/1914 à Rossignol (Belgique), 21 ans, Soldat au 3ème Régiment d’Infanterie Coloniale.

- Castagnet Augustin, né à Lestelle, soldat du 83ème Régiment d’Infanterie, mort à 33 ans, à Châlons/Marne le 07/09/1914 après les blessures subies à La Certine (Aube).

- Caze-Courrouau Jules, né à Lestelle, mort à 27 ans au combat de Gozée le 23/08/1914, soldat au 49ème Régiment d’Infanterie.

- Caze-Matocq Jean-Pierre, né à Lestelle, décédé à Géhonville (Belgique) le 22/08/1914, à 23 ans, Soldat au 83ème Régiment d’Infanterie,

- Couloundou Jean, né à Lestelle, porté disparu le 30/12/1914, (sans autre indication).

- Faivre Victor, Saturnin, né à Lestelle, décédé le 23/08/1914 à Saint-Vincent Bellefontaine (Belgique), 21 ans, Soldat au 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale

- Juyoux Louis, Célestin né à Lestelle, mort le 22/11/1914 à Abancourt (Lorraine annexée). Soldat de 2ème classe du 212ème Régiment d’Infanterie, il est décédé à 29 ans.

- Labes Jean, Joseph, né à Lestelle, soldat au 12ème Régiment d’Infanterie mort à Oulches (Aisne) le 20/09/1914 à 25 ans.

- Ladessus Léon, soldat au 3ème régiment d’Infanterie Coloniale, né à Lestelle et mort le 06/09/1914 à Cloyes (Marne), 21 ans.

- Lupiac Laloy Maurice, né à Toulouse, Soldat au 7ème bataillon de Chasseurs Alpins, tué en reconnaissance le 08/09/1914 en forêt de Sarre-Etival (Vosges), 23 ans.

- Marty-Debat Adolphe, Charles décédé le 22/12/1914 devant Perthes les Hurlus, 22 ans, Soldat au 83ème Régiment d’Infanterie.

- Palengat Joseph, Albert né à Lestelle, mort le 26/11/1914 à Meurival de Neufchatel (Aisne). Il faisait partie du 12ème Régiment d’Infanterie, 3ème Bataillon. Il avait 28 ans.

- Soumireu Jean-Baptiste, Ernest, né à Lestelle, mort à 21 ans à Saint-Vincent Bellefontain

Morts en 1 915

915

- Bordenave Jean, Edouard, sergent au 175ème Régiment d’Infanterie, mort le 12/07/1915 à Sedd-Ul-Bahr (Turquie) à 33 ans.

- Cumoura Irénée, né à Lestelle, soldat au 59ème Régiment d’Infanterie, décédé à l’hôpital, suite aux blessures de guerre, le 08/04/1915, 25 ans.

- Grousset Jean-Baptiste né à Lestelle, mort le 9/05/1915 à Rochaincourt (Pas de Calais). Mort à 27 ans. Soldat au 88ème Régiment d’Infanterie.

- Hendaye, Simon, Joseph, né à Lestelle, soldat au 18ème Régiment d’Infanterie, disparu le 25/01/1915 à La Creuste.

- Lassalle Saint-Jean Jean, Gustave, né à Lagos, décédé le 26/01/1915 à Poissy (Aisne) à l’âge de 30 ans, soldat au 12ème Régiment d’infanterie,

- Monrepos Pierre, Joseph, né à Lestelle, mort le 25/05/1915 aux tranchées de première ligne du territoire de la commune de Mont Saint Eloy (Pas de Calais. Soldat de 2ème classe du 159ème régiment d’infanterie, à 27 ans.

- Peyras Joseph, né à Lestelle, mort le 25/01/1915 à La Vallée Foulon à 23 ans. Soldat au 18ème Régiment d’infanterie.

- Saubatte Jean, Romain, né à Lestelle, mort le 23/06/1915 au champ de bataille de Neuville (Pas de Calais). Soldat de 2ème classe, brancardier au 1er Régiment mixte de Zouaves et Tirailleurs.

- Soumireu Joseph ; Albert né à Lestelle, mort le 16/10/1915. Canonnier de 2ème classe au 14ème Régiment d’Infanterie, 66ème Batterie, mort à 28 ans.

Morts en 1916

- Basse Jean, Joseph, caporal à la 43ème Compagnie du 4ème Régiment de marche de zouaves, décoré de la Croix de Guerre pour ‘’avoir payé de sa personne au cours des journées des 21, 22, 23 et 24 Janvier 1916 où sous de violents bombardements, il a maintenu avec le minimum de pertes, la garde de sa partie de tranchée’’. Mort à Louvemont (Meuse), le 15/12/1916 à l’âge de 23 ans.

- Camborde Auguste, Isidore né à Lestelle, mort à 33 ans, le 10/09/1916 à Fleury près de Verdun (Meuse). Soldat au 283ème Régiment d’Infanterie, 21ème Compagnie,.

- Cazus Joseph, Denis né à Lestelle, mort le 06/01/1916 mort à l’Hartmannmulerhopl, chasseur de 2ème classe du 7ème Bataillon de Chasseurs à pied. Il avait 24 ans.

- Grousset Jean-Marie, né à Lestelle, soldat du 212ème Régiment d’Infanterie, mort le 03/09/1916, à 29 ans. Prisonnier à Vaux.

- Lapuyade-Lahorgue Jean, né à Montaut, Soldat au 283ème Régiment d’Infanterie, mort le 12/03/1916 à Chaumont sur Oise, 31 ans.

- Lubeigt Jean, né à Garos (64), soldat au 143ème Régiment d’Infanterie, tué le 24/11/1916 à Soyecourt (Somme), 39 ans.

- Pujo-Sioulot Jean sergent au 12ème Régiment d’Infanterie, 1er Bataillon, 2ème Compagnie, né à Montaut, mort au combat de la côte 304, (Meuse),près de Verdun le 28/06/1916. Il avait 24 ans. Décoré de la Croix de Guerre pour ‘’avoir fait preuve de courage et de sang-froid dans les circonstances les plus critiques.

- Sansguilhem Michel, Joseph, mort le 10/06/1916 au combat de la côte 304, commune d’Esnes (Meuse), près de Verdun, Caporal au 12ème Régiment d’Infanterie, 1ère Compagnie de mitrailleuses, il avait 25 ans.

Morts en 1917

- Augé Jean-Baptiste, soldat de 2ème classe au 208ème Régiment d’Infanterie, né à Lestelle, décédé à Craonne (Aisne), au bois de Beaumarais, le 15/04/1917, tué par éclats d’obus à 26 ans.

- Briulé- Bataillès Rémy, Jean-Baptiste, deuxième canonnier servant au 2ème groupe du 202ème Régiment d’Artillerie de campagne, 24ème batterie, né à Lestelle, mort à 25 ans à l’étang d’Abancourt, près de de Neuvilly (Meuse) le 26/08/1917

- Camborde Jean-Louis, né à Lestelle, Soldat au 33ème Régiment d’Infanterie Coloniale, tué le 16/04/1917 à la Vallée Foulon (Aisne). Il avait 33 ans.

- Caze-Matocq Jean-Laurent, soldat du 201ème Régiment d’Infanterie, 6ème Compagnie de mitrailleurs, mort le 27/10/1917 en forêt d’Houthulot, Commune de Veldoeck (Belgique) à l’âge de 37 ans.

- Charlet Gaston, Jacques, Victor, né à Peyrouse, Adjudant au 249ème Régiment d’Infanterie, tué à Craonne (Aisne) le 05/05/1917, 30 ans.

Morts en 1918

- Batcrabère Joseph, Albert, soldat de 2ème classe à la 13ème Compagnie du 358ème Régiment d’Infanterie , décoré de la Croix de Guerre, né à Nay, mort au bois de la Ferrière (Aisne), Commune d’Autry. le 06/10/1918 à l’âge de 22 ans.

- Bira François, soldat de 1ère classe au 234ème Régiment d’Infanterie, né à Lestelle, mort à Hauviné (Marne) le 08/10/1918.

- Burlotte Jean-Baptiste, Pierre, soldat du 14ème Régiment d’Infanterie, né à Lestelle, est décédé à 28 ans le 1er décembre 1918. Prisonnier de guerre à Ohrenbach, décès déclaré à Steinbach/Kimzelsan le 01/12/1918.

- Burlotte Michel, Joseph, né à Lestelle, soldat du 3ème Régiment d’Infanterie Coloniale, Prisonnier de guerre dans la maison de Georges Kurladosellest à Ohrenbach, il est porté décédé le 27/11/1918 à l’âge de 25 ans.

- Caze-Courrouau Pierre, Jules, soldat de la 3ème Compagnie du 401ème Régiment d’Infanterie, né à Lestelle, mort le 29/09/1918, à l’Epine de Dallen. Il avait 28 ans.

- Cazus Joseph, Gaston, Zéphirin né à Lestelle, soldat de 2ème classe au 306ème Régiment d’Artillerie Lourde, 7ème batterie, trouve la mort à Roye Saint-Georges (Somme), à l’ambulance cinq-soixante huit le 03/10/1918, à 21 ans.

- Laborde Joseph, brancardier au 369ème d’Infanterie, 13ème Compagnie, a trouvé la mort le 19/10/1918 à Choumy (Aisne). Transporté par l’ambulance 204 du 8ème corps d’armée, il n’a pu survivre à ses blessures, il avait 33 ans.

- Lassus Jean, Isidore, né à Lestelle, canonnier au 239ème Régiment d’Artillerie, décédé à l’âge de 34 ans le 15/12/1918 à Sarrebourg (Lorraine).

- Lorteigh Pierre, Joseph, Henri, né à Lestelle, mort à 23 ans à l’Hôpital Villemin de Paris, le 14/08/1918,. Il était soldat au 11ème Régiment de Tirailleurs.

- Marty-Debat Jean-Alphonse, Adolphe, né à Lestelle, soldat de 2ème classe au sein du 59ème Régiment d’Infanterie, 3ème Compagnie de mitrailleuses, décoré de la Médaille militaire et de la Croix de Guerre décède à l’ambulance trois treize à Bouvillers, canton de Breteuil (Oise) le 17/09/1918.

Mort en 1919

- Cantonnet Bernard, Joseph, né à Lestelle, Brigadier au 5ème Régiment de Cuirassiers, décédé à l’Hôpital Mixte de Troyes (Aube) des suites de ses blessures le 16/02/1919 à 30 ans.

Sans oublier

- Buzy-Debat Lucien

- Chigué Isidore

- Noebès Marcellin, décédé le 27/02/1918

Pour ces trois combattants, nous ne disposons pas d’informations complémentaires

Michel Corsini

- Détails

Il peut être intéressant de rappeler les noms des Maires et des Adjoints qui, durant plus de deux siècles, ont géré les affaires communales avec compétence et dans le souci du bien de tous leurs administrés.

Sous l'Ancien Régime, avant 1789, les officiers municipaux étaient appelés Jurats, Capitouls ou Echevins selon les régions. Comme le précisait la Déclaration des Syndics de 1675, ils exerçaient au nom de sa Majesté, ta justice civile et criminelle dans l'étendue de leur juridiction. Les derniers Jurats qui assuraient leurs fonctions dans notre commune étaient :

- Jacques MONSARRAT, Premier Jurat

- Joseph BÉDOURET

- Joseph SOUMIREU CAPBLANCQ

- Jean TACHOUÉ.

Le décret de l'Assemblée Nationale du 12 Novembre 1789 instituait les Nouvelles Municipalités et les instructions ultérieures précisaient la forme des élections ainsi que la composition et les fonctions des corps municipaux. Ce décret stipulait notamment:

Article 1er: Les municipalités actuellement subsistantes en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, sous le titre d'Hôtels de Ville, Mairies, Echevinats, Consulats et généralement sous quelque titre et qualification que ce soient sont supprimées et abolies.

Cependant les officiers municipaux actuellement en exercice continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés.

Article 4 : Le chef de tout corps municipal portera le nom de Maire.

Voici donc la liste de tous nos anciens maires et adjoints établie à l'aide des procès verbaux des Elections Municipales et des délibérations des conseils municipaux relatives à l'élection des maires et des adjoints dressée initialement par M. Jean-Pierre ILLIG, Secrétaire de Mairie de 1957 à 1985.

|

MAIRES |

ADJOINTS |

|

1789 M. MONSARRAT Jacques |

|

|

1793 M. LESCUN Jacques |

M. MONSARRAT (1795) An IV |

|

An 8 (1800) M. MONSARRAT Jacques |

M. ARGACHA Jean |

|

1807 (21.04) M. MONSARRAT Michel |

M. ARGACHA Jean |

|

1807 (22.12) M. MONSARRATMichel |

M. SAUBATTE dit CAULES Jacques |

|

1816 M. MONSARRAT Michel |

M. CANTOUNET Jean-Baptiste (démission en mars 1819) |

|

1821 M. GUICHOU Barnabé |

M. TAILLADE Bernard |

|

1826 M. POMMÉ David |

M. TAILLADE Bernard |

|

1831 M. CANTOUNET Baptiste |

M. TAILLADE Bernard |

|

1835 M. CHIGUÉ Jean |

M. TAILLADE Bernard |

|

1837 M. CHIGUÉ Jean |

M. LOUSTAU |

|

1840 M. SANSGUILHEM Jean |

M. LOUSTAU Jean |

|

1843 M. TREBUQUET Jean |

M. GAYE Jean (septembre) |

|

1846 M. TREBUQUET Germain |

M. GAYE Louis |

|

1852 M. TREBUQUET Germain |

M. GAYE Louis |

|

1855 M. TREBUQUET Germain |

M DAVANTES Charles |

|

1860 M. TREBUQUET Germain |

M DAVANTES Charles |

|

1865 M. TREBUQUET Germain |

M DAVANTES Charles |

|

1871 M. CARRERE Jean |

M GUICHOU Jean |

|

1876 M. MONSARRAT Pierre Titon |

M TREBUQUET Isidore |

|

1878 M. MONSARRAT Pierre Titon |

M TREBUQUET Isidore |

|

1880 M. GUICHOU Jean |

M BIGNES Victor |

|

1881 M. LOUSTALOT Jean |

M CARRERE Jacques |

|

1884 M. LOUSTALOT Jean |

M CARRERE Jacques |

|

1889 M. ESDOURRUBAILH Alexis Désiré |

M. MATOCQ Jean |

|

1892 M. ESDOURRUBAILH Alexis Désiré |

M. MATOCQ Jean |

|

1900 M. MATOCQ Jean |

M BERDOULAT Jean-Pierre |

|

1901 M. MATOCQ Jean |

M. BARADAT Jean |

|

1904 M. MATOCQ Jean |

M. BARADAT Jean |

|

1908 M. LALOY Victor |

M. TAILLEHER Omer |

|

1910 M. MATOCQ Jean |

M. TAILLEHER Omer |

|

1912 M. MATOCQ Jean |

M. TAILLEHER Omer |

|

1919 M. PEYROUNAT Alexandre |

M. SAUBATTE Jérôme |

|

1925 M. PEYROUNAT Alexandre |

M. SAUBATTE Jérôme |

|

1929 M. PEYROUNAT Alexandre |

M. SAUBATTE Jérôme |

|

1933 M. PEYROUNAT Alexandre |

M. BARADAT Jean |

|

1935 M. PEYROUNAT Alexandre |

M. BARADAT Jean |

|

1941 M. CAMBORDE Joseph |

M. BARADAT Jean |

|

1945 M. MATOCQ Pierre |

M. CAMBORDE Emilien |

|

1947 M. MATOCQ Pierre |

M. CAMBORDE Emilien |

|

1953 M. DUBERTRAND Roger |

M. SAUBATTE Sidoine |

|

1959 M. DUBERTRAND Roger |

M. SAUBATTE Sidoine |

|

1965 M. DUBERTRAND Roger |

M. JUYOUX Constant |

|

1971 M. DUBERTRAND Roger |

M. JUYOUX Constant |

|

1977 M. LEBEL Louis |

M. ARGACHA Bernard |

|

1983 M. BOUYRIE Michel |

M. SAUBATTE Victor |

|

1989 M. BOUYRIE Michel |

M. BONNET Bernard |

|

1995 M BOUYRIE Michel |

M. BONNET Bernard |

|

2001 M BERCHON Jean-Marie |

M VALLÉE Jean-Paul |

|

2008 M BERCHON Jean-Marie |

M Michel CORSINI |

|

2014 M BERCHON Jean-Marie |

M Alain GRACIAA |

- Détails

En effet, vu le décret du vingt trois Prairial An douze et l'ordonnance du 6 décembre 1843, le vieux cimetière, d'une surface de cinq ares 12 m2, situé au Soum det Castet [Voir Document 1] ne pouvait être agrandi mais seulement provisoirement maintenu sur son emplacement actuel : c'est ce que l'on peut lire dans la lettre préfectorale du 29 avril 1856.

Les édiles de la Commune se mirent donc à la recherche d'un lieu plus adéquat, à savoir, de plus grande superficie et plus éloigné des habitations.

C'est ainsi que sur le registre des délibérations du Conseil municipal, séance du 26 août 1889, nous pouvons lire «.... les conseillers Esdourrubail, Berdoulat et Latanne rendant compte en Conseil de la mission que celui-ci leur avait confiée de rechercher quel serait le terrain le plus convenable à la création d'un nouveau cimetière ont unanimement déclaré que ce terrain serait à prendre sur une pièce au quartier Bordenave appartenant au Sieur Pierre Baradat.... » [Voir document2]. Après les considérations sur la superficie, la distance par rapport aux habitations, la nature du sol du dit terrain, le Conseil à « l'unanimité prie Monsieur le Maire de s'entendre avec le propriétaire pour une cession amiable du dit terrain faute de ce - l'autorise ou le charge de faire les diligences voulues pour parvenir à l'expropriation d'icelui pour cause d'utilité publique. »

Les choses en restèrent là jusqu'en 1892 où, le 6 novembre de la même année lors de la séance du Conseil municipal, le Maire donna lecture à l'assemblée d'une missive adressée au Conseil par dix sept « souscripteurs », « tous enfants de «Lestelle ».

Dans cette lettre, on peut relever les éléments suivants : « préoccupés par le triste état du cimetière et l'espèce d'abandon où se trouvent les tombes des défunts par suite de l'exiguïté du terrain pour une population de mille cinq cents habitants et l'impossibilité qu'il y a de l'agrandir, aussi, vu le manque de ressources de la commune, viennent offrir la somme de 2 970 F, recueillie à ce jour, pour l'achat du terrain et les premiers frais. Cette somme, ils sont heureux de la mettre à votre disposition aux clauses et conditions suivantes :

1° Que le plan dressé par leur soin et destiné à être exécuté dans le champ Baradat soit fidèlement respecté.

2° Que les concessions, réservées par nous dans ce plan, nous soient loyalement garanties à perpétuité.

3° Que le Conseil municipal veuille bien faire sienne l'oeuvre de cette souscription et la pousse activement de façon à créer le nouveau cimetière en dehors de tout emprunt communal et dans le plus bref délai possible.

....Nous vous supplions, Messieurs, de prendre en mains l'oeuvre si nécessaire .de notre champ de repos. L'hygiène autant que la piété filiale la recommandent depuis longtemps à vos soins.

Veuillez .....

Fait à Lestelle le 2 novembre 1892

Le Conseil à l'unanimité des membres sauf deux s'empresse d'accepter la dite offre et charge Monsieur le Maire de s'entendre avec les héritiers Baradat.

Le 10 août 1895, le procès verbal de délibération du Conseil municipal confirme le choix du terrain Baradat.

Et c'est alors que les tribulations commencèrent

Le 22 décembre 1895, en session extraordinaire, le Maire saisit le Conseil du procès verbal d'enquête de commodo et incommodo, relative au choix de l'emplacement du cimetière à créer et résume les motifs d'opposition relevés :

« .... 1° distance insuffisante de l'emplacement choisi d'avec les habitations les plus rapprochées de l'agglomération et d'avec les puits qui desservent ces habitations.

2° mauvaise orientation du terrain choisi par rapport à l'agglomération du Bourg.

3° impossibilité d'acquérir irrévocablement le terrain dont il s'agit parce qu'il dépend d'une succession indivise à laquelle sont appelés des incapables.... »

Le Conseil délibérant conformément à la loi sur les différents points d'opposition qu'il réfute un à un (distance, danger d'infection des puits, orientation, indivision), à l'unanimité, confirme son premier vote du 26 août 1889.

Mais, dans le compte rendu de la séance du 2 février 1896 est fait mention d'une lettre préfectorale datée du 3 janvier précisant à Monsieur le Maire : «.... que la mauvaise orientation, la distance à peine légale de nombreuses habitations particulières, l'existence d'un mineur dans la succession Baradat sont des éléments propres à réfuter le choix du terrain proposé... ».

Sans doute avait-on déjà prospecté ailleurs car, durant cette même séance, le champ appartenant à Cyprien Labes et s'étendant le long du champ Baradat [Voir le document 2] fut proposé et soumis à l'approbation de Monsieur le Préfet. Monsieur l'Archipêtre de Ste Croix d'Oloron, Alban Monsarrat s'engageait même à vendre à la Commune pour la somme de 59,50 F l'are, une partie de la parcelle contiguë à celle de C. Labes.

Tout semble donc s'arranger !

Or, le 12 mars 1896 une lettre de « protestation » est adressée au Préfet ; elle est signée de dix sept habitants de Lestelle qui contestent le nouveau choix du Conseil municipal pour les motifs suivants :

«.... Le terrain étant situé à l'Ouest et le vent qui règne le plus souvent dans la région est le vent de l'Ouest, il s'ensuivrait que le village de Lestelle presque entier serait placé dans les émanations les plus pernicieuses et d'autant plus exposé, le cas échéant, aux périls des épidémies... De plus, les eaux d'infiltration provenant du cimetière seraient susceptibles d'infecter le Cacaret dont l'eau est utilisée soit par l'homme soit pour l'abreuvage du bétail, D'où les inconvénients graves pour la salubrité publique.... »

Réuni en séance extraordinaire le 26 mars 1896, le Conseil municipal maintient la délibération prise précédemment.

Et, le temps passe... Et trois ans plus tard, le 18 septembre 1899, les membres rapporteurs du Conseil d'hygiène récusent le choix des terrains C. Labes et A. Monsarrat.

A nouveau tout est à refaire !

Lors de la séance du 5 août 1900, le Conseil municipal entérine la proposition de la commission chargée de « découvrir » l'endroit idoine : il s'agit cette fois-ci du champ de Julien Aris qui réunit, semble-t-il, toutes les caractéristiques exigées.[Voir le document 2]

Et, les événements s'accélèrent ; - le 10 février 1901, le Maire communique au Conseil, qu'après enquête du Conseil d'hygiène, le feu vert est donné pour la translation du cimetière sur le champ Aris ; puis une lettre préfectorale du 12 avril 1901 vient autoriser la dite translation sous réserve d'une plantation d'arbres verts sur le front Sud-Est du terrain, seront ensuite votés les tarifs des concessions.

Mais la querelle resurgit à nouveau puisque, lors de la séance du Conseil du 19 mai 1901, sont rejetées deux pétitions concernant et l'orientation et la distance non réglementaire entre ledit champ Aris et le puits Lahaille.

Enfin, le 1er septembre 1901 est signé à Lestelle devant Me Monguilan l'acte de vente du terrain du sieur Aris [Voir le document 3]. Par arrêté du 10 août 1902, le Maire de la commune de Lestelle

« .... Arrête : Article 1 : A partir d'aujourd'hui 10 août 1902 le nouveau cimetière construit

sur le champ Aris recevra les inhumations et l'ancien sera fermé sans que l'on puisse en faire usage pendant cinq ans »

Ainsi, après moultes discussions, pétitions, réunions, un champ du repos était enfin trouvé

Il fallait également obtenir les subsides permettant de réaliser non seulement le financement de l'achat du terrain mais encore celui des divers travaux à exécuter (clôtures, allées, voie d'accès, portail.... etc...).

Pour l'achat du terrain Baradat, une liste de dix sept souscripteurs avait proposé à la commune en novembre 1892, la somme de 2 970 F. Puis en mars 1893, toujours pour le même terrain, une deuxième liste de vingt souscripteurs.... «....s'étant cotisés volontairement pour aider la commune à l'acquisition d'un nouveau terrain pour le cimetière déclarent d'engager à verser en mains de qui de droit la somme de 2 550 F sous réserve de concessions à perpétuité... ».

Mais nous l'avons vu précédemment, l'affaire ne fut pas conclue !

Les souscripteurs ne se découragèrent pas pour autant, puisque le 8 décembre 1898, les vingt précédents auxquels s'étaient adjoints six nouveaux offraient une obole s'élevant à 3 150 F pour l'acquisition des nouveaux terrains choisis à savoir ceux de C. Labes et A. Monsarrat.

Mais une fois encore la démarche n'aboutit pas

Enfin le 13 mai 1901, une quatrième liste de dix huit souscripteurs proposa la somme de trois mille trente francs qui « devrait être versée entre les mains du receveur principal dès que la translation du cimetière dans le terrain Aris serait autorisée... » Cela fut réalisé le 27 novembre 1901 et permit de couvrir le prix d'achat du terrain et les frais d'acte de vente.

Il fallait aussi clôturer le futur cimetière et délimiter la voie d'accès.

Le premier devis estimatif en date du mois d'avril 1901 comportait les travaux suivants : fondations (cimetière et voie d'accès), murs (cimetière et voie d'accès), portail marquise et croix. Mais le 7 juillet de la même année, Monsieur le Préfet émettait des réserves concernant l'épaisseur des murs, allant même jusqu'à faire remarquer qu'en la diminuant il était possible de réaliser une économie de 360 F ! De plus, il souhaitait des renseignements plus précis sur les prix et disposition de la marquise et de la croix.

Le Conseil se réunit à nouveau les 4 et 11 août 1901. Lors de la séance du 11 août le Maire expose à l'Assemblée « qu'il a été obligé de faire refaire le devis primitif et pour ne pas dépasser la somme fixée (7 165 F) il s'est vu dans l'obligation de supprimer la croix et la marquise. Quant à la croix, Monsieur le Curé s'est chargé d :y pourvoir à ses frais et pour la marquise il y a lieu d y surseoir momentanément ». Un nouveau devis est présenté [Voir document 4]. Puis vint l'autorisation préfectorale.

Par voie d'affiche et insertion dans l'Indépendant des Basses-Pyrénées des :

Dimanche - Lundi 15 x 16 décembre 1901

Dimanche - Lundi 29 x 30 décembre 1901,

la Commune faisait part de l'adjudication des travaux à réaliser

Le 5 janvier 1902, le Sieur Castet-Barou Alexis entrepreneur à Montaut, fut déclaré adjudicataire offrant en effet un rabais de 3 %.

Le procès-verbal d'adjudication fut approuvé par le Préfet le 11 janvier 1902. En date du 22 juin 1902, le Conseil municipal, à l'unanimité, vote une somme de 150 F pour le nivellement du chemin d'accès et de 25 F pour le secrétaire de mairie « qui est chargé de surveiller le nivellement et de faire le tracé des allées et le métrage du mur de clôture ». Mais même pour effectuer cette dépense, le contrôle préfectoral demande de produire un état de la situation financière de la Commune.

Le 29 juillet 1902, c'est Charles Lacrampe cultivateur à Lestelle, qui s'engage à effectuer les travaux de terrassement. Le procès-verbal de réception provisoire des travaux de clôture du nouveau cimetière porte la date du 27 juillet 1902 ; et le 2 août 1902, le Maire reçoit la lettre ci-jointe [Voir document 5]

Enfin, le 27 septembre 1903, sur le registre des délibérations est consigné

« .... Monsieur le Président communique à l'Assemblée le procès-verbal de reconnaissance et de réception définitive des travaux exécutés pour la clôture du nouveau cimetière de Lestelle il communique également le décompte définitif de ces mêmes travaux, lequel s'élève à la somme de 7 467,33 F.... ».

Décompte qui sera approuvé par le Conseil municipal. L'amortissement de l'emprunt de 7000 F, contracté le 25 février 1902, devait s'effectuer en cinquante semestrialités égales de 219,26 F : la première porte la date du 25 août 1902, la cinquantième celle du 25 août 1927.

Qu'est devenu le vieux cimetière ?

On y faucha et vendit foin et regain : [Voir document 6] et ce jusqu'en 1920.

Puis on mit en vente le vieux portail et les pierres des murs [voir document 7] et le vieux cimetière devint une place publique....

« Le Conseil,

Considérant que le vieux cimetière n 'est plus utilisé depuis une trentaine d'années....

décide de vendre aux enchères publiques après approbation de la présente, le portail en fer, les pierres utilisables des murs et les pierres tombales non retirées par les familles intéressées,

décide aussi que le terrain de ce cimetière sera transformé en une place publique qui sera une prolongation de la place publique de Soum det Castes ».

Extrait de la délibération du 16/11/1924

J.B

- Détails

Vers l'indépendance

En 1086, Guy Geoffroy, Duc de Gascogne, accorda à Centulle V Le Jeune, Vicomte de Béarn, plusieurs prérogatives de la souveraineté, mais ceci ne constituait pas l'indépendance du Béarn. Les Ducs de Gascogne continuèrent à jouir des droits de la suzeraineté: hommage et souvent fidélité, bien que le lien de vassalité soit moins étroit, car le Vicomte de Béarn possédait le droit du fisc et de battre sa propre monnaie (par exemple le sol morlaas).

Ce n'est qu'au XIVème siècle que Gaston III dit Fébus (1331-1391) refuse de rendre hommage à quiconque pour la terre de Béarn et qu'il prendra le titre de Seigneur souverain.

Un souverain modèle

Gaston Fébus était généreux envers les pauvres à qui il distribuait quotidiennement des aumones. "Tous les jours il fait donner cinq francs en petite monnaie pour l'amour de Dieu et l'aumône (en fait don) à sa porte à ceux qui le demandent".

"Il y a, dans sa chambre, certain coffre où il prend de l'argent pour donner aux chevaliers et seigneurs qui viennent par devers lui, car oncques nul ne partit sans dons de chez lui".

Le texte ajoute cependant: "Toujours il multiplie son trésor pour attendre les aventures ou les fortunes possibles". Le trésor de Gaston Fébus était enfermé dans son château Moncade à Orthez.

Le recensement:

Quel est le souverain qui ne désire pas savoir combien il a de sujets? D'autant plus que ceux-ci sont des contribuables potentiels...

En fait, c'étaient les familles, les feux, que l'on recensait et non les personnes individuelles. Combien de membres comportaient les familles? Difficile à dire en ces temps de mortalité infantile importante et de faible espérance de vie. Quatre, cinq ou six personnes, peut-être aussi les grands-parents.

Donc, Gaston Fébus ordonne un recensement des « feux » de ses états, localité par localité, Nous possédons le texte de ce recensement (Archives Départementales). Lestelle avait 32 feux, Montaut 39, Igon 35...

Voici ce qui concerne Lestelle. Nous respectons l'orthographe de l'époque (qui n'était pas fixée). Peut-être que certains Lestellois y reconnaîtront quelque ancêtre...

Recensement des feux ordonné par Gaston Fébus en 1385

Lestele (Lestelle) : 32 feux

- L'ostau de Johanet de Casso

- L'ostau de Guilhemolo de Corrèges

- L'ostau de Peyroulou

- L'ostau de l'abat de Laver (l'abbé)

- L'ostau d'Auger de Davant

- L'ostau de Berdolet de Faur

- L'ostau de Johanolo de Casso

- L'ostau qui fo de Monaut de Saumater (qui fut à)

- L'ostau de Goalhart de Casau

- L'ostau de Pè de Losaa

- L'ostau qui fo d'Alamante de Catii (qui fut à)

- L'ostau den Chrestia (crestiaa)

- L'ostau de Pé de Horre

- L'ostau d'Arnaut, faur (forgeron)

- Aute ostau dessus lo den dit Goalhart

- L'ostau de Guilhem-Arnaut d'Andiraa

- L'ostau de Johanolo de Crestie (crête)

- L'ostau qui fo de Gracianote (qui fut à)

- L'ostau de Guixarnaut de Somolo (Guichamaut)

- L'ostau de Menjolet de Faur

- L'ostau de Fortic de Thrilhe

- L'ostau de Menio, tisner (tisserand)

- L'ostau de Johanet de Yerm

- L'ostau de Menio de Saumater

- L'ostau de Fortaner de Tucempe

- L'ostau de Bemadon de Saumater

- L'ostau de Monicolo de Laverr

- L'ostau de Sansset de Crosselhe (Crouseille)

- Détails

L'histoire

Description de l'intérieur

Les sépultures

L'histoire

L'histoire

Par Bernard DUHOURCAU

A l'alignement des maisons de la rue principale du village, l'église ne se distingue pas par une façade particulièrement décorée. Si vu de la plaine son clocher domine les toits du village d'une silhouette typiquement béarnaise avec ses courbes et ses contrecourbes, sa situation sur la place centrale permet de la repérer à l'intérieur du village.

En 1335 lorsque naît Lestelle, une église modeste probablement est construite non là où nous la voyons, mais sur le bord de la terrasse du Gave à l'emplacement où se dresse la croix du Castet. Cette croix est tout ce qui reste du souvenir de ce premier lieu de culte emporté par une crue catastrophique du Gave en 1678 avec plusieurs maisons autour.

En 1679 le village se trouvait donc sans église et les habitants demandèrent à l'Intendant de Béarn l'autorisation d'en reconstruire une "malgré la disette d'argent et la pauvreté dans laquelle ils se trouvaient." (Lassalle P. 252). L'emplacement fut choisi en bordure de la place centrale de la bastide où se trouvaient la plupart des artisans locaux; le terrain appartenait à un certain Jean Lastinère et un appentis qui fut acquis en même temps devait servir à l'école.

Ce fut un maçon de Lestelle qui obtint l'adjudication de la construction avec trois associés et .un charpentier de Saint-Pé.

La première pierre fut posée le 22 août 1679 et l'église bénite en mars 1682. En 1685, le chœur et la voûte étaient couverts. Une cloche avait été fondue sur place en 1691 par le fondeur Tarbais Dencausse. En 1687, le chantier se termina par la plantation du mai sur le faîte de l'église.

Restait cependant à terminer l'ouvrage. Le clocher fronton qui devait fermer la façade n'était pas construit; les cloches étaient suspendues dans une ouverture et sonnaient dans l'église même, la nef n'était pas crépie, le sol n'était pas nivelé et la nef n'était pas couverte de sa voûte. Les travaux traînèrent jusqu'à l'année 1738 où l'évêque lassé d'attendre frappa l'église d'interdit: cela n'empêcha pas les habitants d'assister aux offices à Bétharram mais ils ne pouvaient plus s'y marier, ni s'y faire enterrer. Après maints épisodes de réouverture et de fermeture le clocher fut construit sur un plan élaboré en 1763 ; le mur de la façade était surmonté d'un second mur percé pour recevoir les cloches auquel s'adossait un appentis couvert d'ardoises. Il fut achevé en 1769. Entre-temps une généreuse donatrice avait fait rouvrir l'église en faisant don du retable en 1751. Une confrérie du Saint Sacrement avait payé le retable du bas-côté gauche, celui qu'on voit encore. Enfin en 1776, les inhumations cessèrent dans l'église; les paroissiens utilisèrent l'ancien cimetière qui entourait l'église disparue, là où se dresse aujourd’hui la croix de la place Castet.

Comme le remarque le Père Lassalle, le peu d'empressement mis par les Lestellois à achever leur église venait de l'usage qu'ils avaient pris de célébrer la plupart de leurs offices à la chapelle de Bétharram ; non seulement ils y allaient pour les grandes fêtes, mais aussi pour les messes des morts et les mariages. La cure était desservie par un chapelain du sanctuaire. Le dernier entré dans la congrégation remplissait cet office. Pendant les travaux de construction, ils aidèrent de leurs deniers les jurats de Lestelle, pourvurent la sacristie d'ornements et firent don du tabernacle de l'autel.

Bernard DUHOURCAU. Juin 1987

Description de l'intérieur

Description de l'intérieur

Par Bernard DUHOURCAU

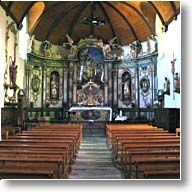

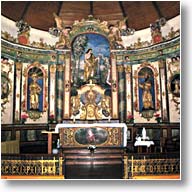

Aujourd'hui la visite de l'église de Lestelle offre l'agréable surprise de retrouver intact le riche décor dont les anciens habitants de la Commune sous l'ancien régime l'ont doté; et de plus on a l'agréable plaisir d'entrer dans un bel édifice remis à neuf au cours des années 1959/64 par les soins du curé, le Père LABORDE-TURON, bien entretenu et baignant dans une lumière agréable, grâce aux vitrages ouverts dans la partie supérieure.

La nef, droite et nue, séparée des bas côtés par quatre arcades est terminée par un choeur demi-circulaire. En entrant on passe sous une tribune bordée d'une belle balustrade au galbe Louis XIII qui s'appuie sur une poutre monumentale. Celle-ci est supportée par deux colonnes de marbre gris au fut rond cerclée à mi-hauteur d'un anneau et qui reposent sur des bases carrées de marbre noir par l'intermédiaire de deux vasques rondes creusées en bénitiers. Le marbre des colonnes rongé par l'humidité a perdu malheureusement son poli d'origine.

Le Choeur

Tout de suite après le regard est attiré au fond du choeur par un imposant retable de style baroque aux tonalités blanches et or. C'est un des plus beaux retables du Béarn, de l'avis de tous les connaisseurs et même de ceux qui sont sensibles à la beauté d'une oeuvre d'art. Son décor est un exemple typique de ce que l'on a appelé au 18ème siècle le style rocaille en raison des motifs découpés et contournés inspirés des rochers, des algues et des coquillages du bord de mer. L'inspiration générale en est italienne d'où l'abondance des ors et des blancs. A l'origine les fonds étaient à base de roses et de verts; la restauration de 1962 les a habillés de faux marbres assez réussis. La généreuse donatrice inconnue de 1757 s'était adressée au maître sculpteur CLAVERIE de Lourdes, qui travaillait en Bigorre à la même époque que les FERRER D'ASTE. Il a réalisé là un chef d'oeuvre de l'art religieux baroque du Sud-Ouest. La dorure en avait été confiée à Bernard CARASSUS de Louvie-Juzon.

Tout de suite après le regard est attiré au fond du choeur par un imposant retable de style baroque aux tonalités blanches et or. C'est un des plus beaux retables du Béarn, de l'avis de tous les connaisseurs et même de ceux qui sont sensibles à la beauté d'une oeuvre d'art. Son décor est un exemple typique de ce que l'on a appelé au 18ème siècle le style rocaille en raison des motifs découpés et contournés inspirés des rochers, des algues et des coquillages du bord de mer. L'inspiration générale en est italienne d'où l'abondance des ors et des blancs. A l'origine les fonds étaient à base de roses et de verts; la restauration de 1962 les a habillés de faux marbres assez réussis. La généreuse donatrice inconnue de 1757 s'était adressée au maître sculpteur CLAVERIE de Lourdes, qui travaillait en Bigorre à la même époque que les FERRER D'ASTE. Il a réalisé là un chef d'oeuvre de l'art religieux baroque du Sud-Ouest. La dorure en avait été confiée à Bernard CARASSUS de Louvie-Juzon.

Le retable, incurvé selon l'arrondi du mur du fond est divisé en cinq panneaux séparés par des pilastres et des colonnes à chapiteaux corinthiens. Ce mur du fond est d'ailleurs percé d'un oculus ouvert dans l'axe de la nef et qu'on ne peut voir que de l'extérieur, caché qu'il est par le panneau central. Celui-ci est occupé par un monumental haut relief, représentant dans un paysage montagneux et un ciel de soleil couchant, Saint-Jean-le-Baptiste debout désignant un agneau couché à ses pieds. Comme le veut la tradition, il est revêtu d'une ample peau de bête, une peau de chameau qui lui découvre le bras droit et le torse. La peau est entièrement dorée selon les habitudes artistiques de l'époque, comme la toison de l'agneau et quelques arbres du paysage du fond. Le Saint tient à la main droite une croix (qui a perdu sa hampe) d'où se détache une banderole portant l'inscription: Ecce Agnus Dei: voici l'agneau de Dieu. Pour bien situer la scène dans son pays d'origine l'artiste a sculpté derrière le personnage un palmier à l'abondant feuillage.

Le retable, incurvé selon l'arrondi du mur du fond est divisé en cinq panneaux séparés par des pilastres et des colonnes à chapiteaux corinthiens. Ce mur du fond est d'ailleurs percé d'un oculus ouvert dans l'axe de la nef et qu'on ne peut voir que de l'extérieur, caché qu'il est par le panneau central. Celui-ci est occupé par un monumental haut relief, représentant dans un paysage montagneux et un ciel de soleil couchant, Saint-Jean-le-Baptiste debout désignant un agneau couché à ses pieds. Comme le veut la tradition, il est revêtu d'une ample peau de bête, une peau de chameau qui lui découvre le bras droit et le torse. La peau est entièrement dorée selon les habitudes artistiques de l'époque, comme la toison de l'agneau et quelques arbres du paysage du fond. Le Saint tient à la main droite une croix (qui a perdu sa hampe) d'où se détache une banderole portant l'inscription: Ecce Agnus Dei: voici l'agneau de Dieu. Pour bien situer la scène dans son pays d'origine l'artiste a sculpté derrière le personnage un palmier à l'abondant feuillage.

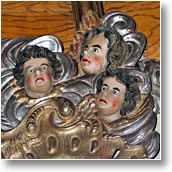

Avec sa tête imberbe à la chevelure bouclée, avec la musculature fine de ses bras et de son torse, l'apôtre donne l'image d'un jeune et viril athlète, dont la beauté se reflète dans les deux anges ailés qui se penchent au-dessus de lui. Il faut remarquer aussi l'encadrement de ce haut relief, interrompu au milieu par deux têtes d'anges ailés: le motif, à petits losanges remplis d'un fleuron, est directement inspiré du décor de la chambre du Roi à Versailles, qui à cause de cela a été repris fréquemment dans les décors des châteaux et des églises, bien après la mort de Louis XIV.

Avec sa tête imberbe à la chevelure bouclée, avec la musculature fine de ses bras et de son torse, l'apôtre donne l'image d'un jeune et viril athlète, dont la beauté se reflète dans les deux anges ailés qui se penchent au-dessus de lui. Il faut remarquer aussi l'encadrement de ce haut relief, interrompu au milieu par deux têtes d'anges ailés: le motif, à petits losanges remplis d'un fleuron, est directement inspiré du décor de la chambre du Roi à Versailles, qui à cause de cela a été repris fréquemment dans les décors des châteaux et des églises, bien après la mort de Louis XIV.

De chaque côté du panneau central, deux niches à coquille abritent les statuts des parents du précurseur; à gauche Elisabeth en femme âgée, au manteau largement drapé, à droite Joachim revêtu du costume de grand prêtre du Temple de Jérusalem, tunique courte bordée de sonnettes, pectoral rituel de pierres précieuses, et tiare à double cornes latérales, comme sont représentés les grands prêtres juifs dans l'art chrétien classique. L'encadrement des niches et le piédestal des statues est typique du style rocaille de l'époque Louis XV.

Les deux autres panneaux, à gauche et à droite, sont occupés par d'harmonieux entrelacs et rinceaux au centre desquels des médaillons représentent les deux scènes les plus connues de la vie de Jean-Baptiste : le baptême de Jésus dans le Jourdain et la mort du Prophète décapité dans sa prison ; le bourreau dépose sa tête dans le plat que Salomé va porter à Hérodiade.

Toute cette sculpture est. d'excellente qualité qu'il s'agisse du décor dans le meilleur goût baroque, des vêtements et des lignes des statues aux courbes harmonieuses, des visages qui malgré les marques de l'âge sont vivants et paisibles. Parmi tous les sculpteurs qui à cette époque ont travaillé dans les Hautes et Basses-Pyrénées, Pierre CLAVERIE de Lourdes a laissé là une oeuvre de maître à l'égal des FERRERE et de BRUNELLO, auteur du retable de Bétharram.

N'oublions pas de regarder l'entablement qui couronne cet ensemble. Entre les écussons qui surmontent la corniche, et sous la retombée des arcs de la voûte, se presse toute une nichée de têtes d'angelots aux joues rebondies et colorées noyés dans des volutes de nuages couleur d'argent (mais avec l'âge l'argenture a noirci). On rencontre des têtes d'ange tout autour du choeur et un peu partout. Si on cherche à les compter, on dépasse la quarantaine, avec ceux qui encadrent le tabernacle et ceux de l'autel de la Chapelle du Saint Sacrement i une vraie ruche angélique, cette église…

Le Tabernacle, on le sait, a été offert par les chapelains de Bétharram. Cela explique son style un peu différent du reste, en particulier le baldaquin aux draperies retenues par deux angelots nus (malheureusement "redorés" à la bronzine !). Sa forme arrondie à l'encadrement godronné, le choeur qui supporte la Croix qui le surmonte, indique une provenance d'un atelier différent de l'ensemble sculpté par CLAVERIE.

L'autel lui-même n'est pas un autel tombeau comme la plupart de ceux de cette époque, celui de Bétharram en particulier. Sa forme rectangulaire très simple a facilité son déplacement pour permettre de dire la messe face au peuple comme le recommande le concile de Vatican II. Le panneau central, décoré de rinceaux en relief doré encadre un tableau ovale où Jean-Baptiste assis revêtu d'un large manteau pourpre montre le Christ qui passe dans le lointain. C'est une peinture élégante et bien conservée.

La solution de déplacer l'autel, permettant de supprimer un autel provisoire d'une banalité affligeante, semblait d'une simplicité évidente. Mais il a fallu le transport sur place à deux reprises des autorités des monuments historiques pour l'autoriser en calmant les scrupules de conscience du responsable régional de ce service.

La réorganisation du choeur en fonction de la nouvelle liturgie s'est faite avec une discrétion remarquable qui n'a pas été, comme en certains autres édifices cultuels, jusqu'à supprimer la table de communion. C'est une très belle oeuvre de ferronnerie, la plus belle que le 19ème siècle ait laissé à l'église de Lestelle. Entièrement forgée à la main avec ses fines courbes et contrecourbes, encadrées de frises en grecques régulières, elle est ornée sur toute sa longueur d'une exhortation latine: VENITE ET ACCIPITE - EGO REFICIAM VOS, ce qui se traduit par: "Venez et recevez (et) je vous rendrai vos forces". Le forgeron inconnu (on serait heureux de l'identifier) est peut-être le même à qui on doit la très belle grille de la tombe du Colonel Delettre dans le cimetière communal.

Aux abords du choeur

Aux abords du choeur, les murs de la nef offrent des oeuvres d'art anciennes assez intéressantes pour avoir mérité d'être classées par les Beaux Arts en 1976. Il s'agit à gauche d'une statue de la Vierge debout tenant l'Enfant Jésus sur son bras; à droite d'une grande Croix de procession et de deux personnages agenouillés de chaque côté.

En ce qui concerne ces derniers, le mot de personnage est employé intentionnellement malgré l'arrêté préfectoral qui les désigne sous les noms de Saint-Jacques le Majeur et Saint-Jacques le Mineur, avec point d'interrogation il est vrai. Ce point d'interrogation est facilement levé quant on examine les vêtements de ces personnages. L'un a un habit de moine, avec robe, scapulaire et manteau, l'autre a une robe avec ceinture de corde et chapelet et une pèlerine parsemée de coquilles Saint-Jacques. Tous deux sont en prières en regardant au-dessus d'eux l'objet de leur adoration.

Il ne s'agit pas de Saints ceux-ci étant représentés, à la vénération des fidèles debout avec une auréole (dont les statues ne portent aucune trace). Il s'agit très probablement d'un moine et d'un pèlerin (ou peut être d'un ermite de la colline de Bétharram qui en comptait plusieurs au 17ème siècle) le moine portant semble-t-il le costume dominicain. Cette dernière supposition permettrait d'envisager que ces deux statues qui figuraient dans la chapelle de la Vierge du bas côté droit, encadraient une image de la Vierge Rosaire, image représentée dans un vitrail plus récent de deux siècles de ce bas côté.

Le très beau Christ entre les deux statues, est appliqué sur une croix qui a été certainement une croix de procession d'une confrérie de la paroisse, comme l'indique la longue hampe peinte en rouge qui prolonge la croix vers le bas et servait à la tenir.

En face, sur le mur de gauche, la statue de la Vierge à l'enfant debout est une récupération "in extrémis" mais fort heureuse. A regarder son beau visage ovale et la grâce agile de son enfant en équilibre sur son bras gauche, on se rend compte qu'on a là une de ces très belles vierges de la sculpture classique du 17e siècle dont un autre exemple, mais en marbre, est au centre de la façade de la Chapelle de Bétharram.

Inutile de lui demander comment on a été la chercher à la fenêtre du deuxième étage de l'école libre et ce qu'elle y a subi d'avanies du temps et des intempéries. Lorsqu'elle fut descendue en 1962, les peintures de ses vêtements, de son visage et de ses mains s'en allaient en lambeaux. On fit pour elle ce que les moyens du temps seuls permettaient, elle fut décapée, traitée contre la vermoulure. Elle est actuellement au-dessus de l'emplacement de l'ancien banc d'oeuvres (aujourd'hui dans le bas côté gauche). Sur le mur, autour d'elle, on a fixé des éléments de bois doré sculptés provenant d'un autel démoli (peut-être l'ancien autel du bas côté droit). Cette oeuvre est située un peu trop haut pour que l'on puisse la voir de près et admirer sa grâce.

N'oublions pas de regarder ce qui reste de la chaire aujourd'hui, en dessous de la croix processionnelle. Il s'agit là d'un meuble béarnais dont les panneaux reproduisent des motifs classiques de l'école dite de Morlaàs : au centre un coeur percé de deux flèches encadré d'un grand quadrilobe. Par contre, par prudence, à la Révolution, les quatre Fleurs de lis qui en décoraient les angles ont disparu, remplacées par un semis de marguerites qui font le tour du panneau: les traces des emblèmes du "tyran" sont cependant visibles sous la peinture. Le dos de la chaire a été transporté dans le bas côté gauche, au-dessus du banc d'oeuvres.

Les bas côtés

Intéressons nous maintenant à ce que nous rencontrons dans les bas côtés, qui connaissent encore l'affluence lors de cérémonies rassemblant l'ensemble de la commune. Ces bas côtés servaient autrefois de chapelles de confrérie; aussi adopterons nous désormais ce nom pour désigner ces parties de l'église.

Intéressons nous maintenant à ce que nous rencontrons dans les bas côtés, qui connaissent encore l'affluence lors de cérémonies rassemblant l'ensemble de la commune. Ces bas côtés servaient autrefois de chapelles de confrérie; aussi adopterons nous désormais ce nom pour désigner ces parties de l'église.

La chapelle de gauche s'appelait récemment chapelle du Sacré-Coeur à cause de la grande statue qui surmontait l'autel du fond. Aujourd'hui on devrait l'appeler chapelle du Saint Sacrement à cause du motif du grand retable qui garnit entièrement le mur du fond et qui date certainement de l'époque de la construction de l'église, quand la compagnie du Saint Sacrement était répandue dans toutes les paroisses de France. Le motif central du retable est un ostensoir reposant sur un coussin de nuages: sa forme est caractéristique de ces objets au 17ème siècle. Quatre anges en adoration l'entourent, dont deux balancent des encensoirs fumant.

En dessous de cette scène deux saintes sont agenouillées en prière: celle de gauche porte un petit plateau ovale sur lequel sont sculptés deux yeux. Aucun doute il s'agit d'une des saintes les plus invoquées dans les campagnes françaises, sainte Lucie à qui on avait arraché les yeux en cours de son martyre en 304, et qui depuis était invoquée pour la guérison des maladies des yeux. La sainte de droite tient seulement à la palme du martyre ce qui est un attribut commun à beaucoup. Mais elle pose sur son coeur la main droite. S'il s'était agi de Sainte Apollinaire, dont le culte accompagnait habituellement celui de Sainte Lucie elle aurait présenté sur un autre plat les dents qu'on lui avait arrachées au cours de son supplice. Mais une autre sainte, Sainte Agathe était très invoquée dans les paroisses du piémont pyrénéen pour protéger des orages et surtout de la grêle qui détruisait parfois en une heure la récolte de toute une année. A quelques kilomètres de Lestelle, à Peyrouse, pour la fête de la sainte, les cloches sonnaient toute la nuit. Or la représentation du martyre de la sainte à qui on avait coupé les seins, était rare dans l'art religieux français pour ne pas choquer la sensibilité des paroissiennes, à la différence des peintres espagnols et italiens. La sculpture de la chapelle de Lestelle est un modèle de grâce et de modestie pour évoquer sans le montrer le supplice sadique auquel avait été soumis la martyre de Syracuse.

Dans l'autre bas côté se trouvait la chapelle de la Vierge où se réunissait probablement la congrégation des enfants de Marie. C'est pourquoi l'autel à l'encadrement néogothique est surmonté d'une copie réduite de la vierge de Renoir qui trône dans le sanctuaire voisin de Bétharram. De chaque côté de l'autel on a placé les statues de Saint Joseph, l'époux de Marie et de Saint Michel Garicoïts qui commanda à Renoir la statue de Bétharram.

Dans l'autre bas côté se trouvait la chapelle de la Vierge où se réunissait probablement la congrégation des enfants de Marie. C'est pourquoi l'autel à l'encadrement néogothique est surmonté d'une copie réduite de la vierge de Renoir qui trône dans le sanctuaire voisin de Bétharram. De chaque côté de l'autel on a placé les statues de Saint Joseph, l'époux de Marie et de Saint Michel Garicoïts qui commanda à Renoir la statue de Bétharram.

Un dernier embellissement de l'église a été l'installation au fond de la chapelle du Saint Sacrement des fonts baptismaux. C'est un monument en pierre peinte en blanc comportant un encadrement sculpté dans un style inspiré de la Renaissance. Au centre la cuve baptismale en forme de crédence est en marbre blanc veiné de gris. Sur la base de la cuve avec la date 1892 on lit: "Fons vitae" (fontaine de vie). Au sommet des montants d'encadrement on lit à gauche : "OPortet nasci denuo" (il nous faut naître une seconde fois) et à droite: "Filli dei factisumus" (nous avons été faits fils de Dieu). Enfin trois blasons sont sculptés dans la partie centrale : le blason pontifical de Léon XIII, encadré de deux blasons de noblesse, ceux des donateurs du monument (dont l'étude est à faire).

Les vitraux

Il reste à parler des vitraux de l'église qui distribuent une clarté légèrement colorée dans toutes les parties de l'édifice. Ceux des bas côtés qui représentent des saints ou des scènes religieuses, remontent au plus tard à la fin du siècle dernier. Au bas côté gauche se succèdent Saint Jean Baptiste (don de Madeleine Laccourèges), Saint Michel (don de l'archiprêtre Monsarrat), et Saint Pierre (don de Marianette Simonet). Au côté droit l'effigie de Saint Paul est un don de la famille Monguilan (A.M.). Puis viennent trois scènes: la présentation de la vierge au temple, don de Marie Matocq et Thérèze Lacaze exécuté par le verrier toulousain Mauméjean en 1902. La scène suivante, l'apparition de la vierge du Rosaire à Saint Dominique, porte la mention: don de J. B. 1924 et la signature de la S.A. Mauméjean (Paris, Madrid, Hendaye et Saint Sébastien). Le dernier vitrail est un hommage de toute la paroisse au sanctuaire voisin de Bétharram. Sur le fond des montagnes du sanctuaire, on y voit Michel Garicoïts aux pieds de la statue de la chapelle entourée d'une gloire rayonnante. C'est une jolie oeuvre dans le goût de l'époque 1930 (dite des "arts décoratifs") et due au même artiste qui a exécuté le grand vitrail du plafond de la chapelle Saint Michel à Bétharram.

Un travail très heureux de remise à neuf de quatre de ces vitraux a été exécuté par un verrier bien connu de la côte basque, M. Lesquibe ; il a consisté à détacher du fond du vitrail les personnages et les cartouches des donateurs et à les réinsérer dans des fonds clairs aux lignes droites et sobres, qui mettent en valeur la qualité des figures. Le même verrier a choisi pour les fenêtres de la partie haute de l'église, choeur, nef et tribune, des tons pastels clairs au travers desquels la lumière du jour et le soleil jouent agréablement en toute saison.

Les cloches

On ne saurait oublier en parlant des richesses de cette église celles qui appartiennent au domaine de la musique : je veux parler des cloches. En plus des heures et des demies, trois fois par jour, elles rythment notre vie au son de l'angélus, et le glas rassemble l'âme collective de la communauté autour de ceux qui la quittent.

Il y en a deux qui ont succédé à celle qui fut fondue sur place par Dencausse en 1691 et suspendue dans le mur de façade avant la construction du clocher. Elle disparut peut être réquisitionnée au cours de la Révolution. A sa place une cloche fut hissée dans le clocher en 1806. La date figure au bas de la robe de cette cloche au pied d'une croix nue. Sur le corps une marque de fondeur porte, sous le monogramme l H S l'indication HEBRARD - M - F - (m'a faite). Et tout autour de la coiffe, on lit sur trois lignes :

SANCTE . JOANNES . BAPTISTA . ORA . PRO. NOBIS . R. MENUDE CURE

BERNARD. SIMONET . MAIRE. J . N . ARGACHA . ADJOINT. MONSARRAT

J . N . PEYROUNAT . CANTONNET . PE ( ) RE . FONTARRABIE .MARGUILLIERS.

C'est un résumé de l'histoire de la commune après la Révolution.

La seconde cloche date d'une centaine d'années après. La première ligne de l'inscription autour de la coiffe, après une invocation à Sancte JOANNE, indique qu'elle a été "fondue à Tarbes par V. Dencausse en 1913". Ce Dencausse était le successeur de celui qui avait fondu sur place la cloche de 1691.

Ensuite se lisent les noms du curé: J.P. DONZELOT. Et après ceux du parrain: Ernest PEYROUNAT et de la marraine : Marguerite MONGUILLAN (oncle et grand mère de l'auteur de ces lignes).

La décoration de la cloche est recherchée; sous les inscriptions court un bandeau de feuilles de lierre, et au-dessus de la lèvre de la cloche une guirlande de fleurs en festons. Cette guirlande est coupée par une image peu commune pour l'époque: Jeanne d'Arc en armure sur un cheval bondissant et qui brandit un étendard. A l'opposé de cette marque on trouve un Christ en croix entouré de la Vierge et Saint Jean. Et sur le flanc de la cloche se voit une image de Saint Jean Baptiste debout tenant sa croix.

Il faudrait être bien mauvais coucheur pour se plaindre d'entendre ces cloches au son clair et bien accordé. Que diraient les Lestellois d'être comme tant de populations de travailleurs soumis au régime des sirènes, qui évoquent les temps sombres de 1939 - 1945. On peut même regretter de ne plus entendre la voix de la petite "esquirette" annonçant la messe des dimanches d'autrefois. Elle se morfond encore dans le clocheton qui surmonte le toit du choeur.

La richesse du patrimoine de notre commune se trouve à 90 % dans son église. Remercions nos anciens de l'avoir conservé. Si ces pages nous permettent d'en parler à nos visiteurs en connaisseurs elles auront atteint leur but.

Bernard DUHOURCAU. Juin 1987

Les sépultures dans l'église

Par Pierre Leborgne

Présentation de documents du XVIIème siècle

Autrefois, les personnages importants, rois, reines, évêques, cardinaux et autres célébrités, étaient inhumés dans les églises. Simples pierres tombales foulées par les pieds des fidèles ou monuments aux dimensions 'imposantes, ils sont encore l'ornement de bien des lieux de culte.

C'est ainsi qu'au pied d'un pilier de la Cathédrale de Toulouse est enterré Pierre-Paul RIQUET, le créateur du Canal du Midi. Dans la Chapelle de Bétharram, une longue inscription tracée sur le mur du choeur, à droite, signale que Bernard DE LA VIE, maître de requêtes au parlement de Bordeaux (1579-1655), est enterré dans la chapelle. Lors de travaux, sa tombe fut retrouvée sous le mur de la sacristie pourtant d'une épaisseur considérable: cette tombe datait de la précédente chapelle.

Le coeur d'Hubert CHARPENTIER, fondateur des chapelains et de la nouvelle chapelle de Notre Dame de Bétharram, mort en 1650, a été déposé dans une enveloppe de plomb sous les marches de l'autel où il fut retrouvé en 1845.

Aux XVIème et XVIIème siècles, peut-être avant, l'usage se répand d'enterrer également les simples fidèles sous le pavement des églises, quelle que soit leur position sociale. Les emplacements étant forcément en nombre limité, nombre de fidèles, sans doute les moins fortunés, continuaient à être inhumés en dehors des églises.

La biographie de Sainte Germaine, pauvre bergère de Pibrac, nous apprend qu'une quarantaine d'années après son inhumation dans l'église de cette paroisse de Haute Garonne, on voulut utiliser de nouveau l'emplacement de sa tombe. Au lieu de remuer quelques ossements, la pioche du fossoyeur dégagea le corps intact de Germaine. Elle était morte en 1601.

Plus près de nous, nous savons par l'historien Léonce PEYREGNE, de Montaut, que, au moins de 1640 à 1678, les inhumations se faisaient dans l'église de Montaut et aussi dans ses abords immédiats. Il y a eu des sépultures dans cette église longtemps après sans doute: un texte de 1690 précise que chaque sépulture donnait lieu à la perception d'un droit unique de quatre livres pour une concession à perpétuité.

De telles inhumations, très anciennement pratiquées dans toutes les églises et chapelles, furent interdites par l'édit royal du 15 mai 1776.

A Lestelle...