- Détails

Certaines charges ou fonctions ont disparu mais d'autres perdurent :

Le valet commun ou mande commun

Il avait pour fonction de mander les assemblées et d'autres objets nécessaires pour le service de la municipalité". C'est ainsi que le 2 janvier 1793, An II de la République fut nommé à l'unanimité du conseil général (conseil municipal d'aujourd'hui) Jean DOUCETTE (Voir document 1).

Son salaire s'élevait à vingt cinq livres par an. Plus tard, l'attribution du poste se fit par "la voye au rabais" ; c'est encore J. DOUCETTE qui, offrant soixante livres au lieu de soixante et une proposées par Jean GUIRAUTE, fut maintenu dans sa charge et ce jusqu'en 1807. Il arrivait fréquemment que ce service fût cumulé avec celui de garde de cochons ou de garde champêtre.

- Détails

à Lestelle-Bétharram des années 1950-1960

En liminaire, sachez que nous avons intentionnellement choisi la période 1950/1960 pour relater la vie économique Lestelloise. Je remercie les personnes qui m'ont donné les informations nécessaires à relater cette page d'antan à savoir Mmes Josette Berducou, Lily Vanz et M. Michel Cazenave.

Avec la fin de la guerre, l'économie française repart petit à petit. Les enfants n'étudient pas tous et ceux qui ne peuvent continuer pour obtenir le brevet ou le baccalauréat apprennent un métier. La voiture est un objet de luxe réservé à une certaine catégorie sociale. Les supermarchés et hypermarchés n'étaient pas encore à la mode. Par contre, Félix Potin, La Guyenne et Gascogne, L'Epargne concurrençaient déjà l'épicier du coin. Grand-mère ne savait pas faire du bon café, le Palois Biec, lui, excellait. Même qu'on y ajoutait de la chicorée Leroux! Lorsque nos mères, prises par de nombreuses tâches ménagères, étaient contraintes de ne pouvoir faire une bonne soupe de légumes bien frais, nous devions nous contenter d'un potage Kub. A 16 heures, le goûter réservait du "ya bon Banania" remplacé maintenant par Nutella. C’était une autre époque dont plusieurs Lestellois et Lestelloises gardent une certaine nostalgie.

- Détails

La Galotte

Lorsque nos aînés nous parlent de la Galotte et de son moulin, nous apercevons dans leur regard cette lueur qui leur rappelle des lieux idylliques de même que des souvenirs de jeunesse inénarrables

Mais, au fait, savez-vous tous ce qu’ils dénommaient ainsi et où se situait le moulin ? Ce dernier se trouvait à proximité de l’actuelle salle des fêtes, là où l’on peut voir un parterre de pelouse (bordure du chemin du Vieux Moulin). Son alimentation en eau provenait d’un bras du Gave, appelé « Canal du moulin ». Deux ou trois vannes permettaient d’évacuer ou d’alimenter l’eau nécessaire au fonctionnement du moulin, celui-ci ayant besoin d’un certain débit pour travailler.

Attardons nous sur l’histoire de ce moulin. Sa construction est attaquée en 1553. Le 28 janvier 1574, on trouve trace de sa vente à Jean d’Abadie, Seigneur d’Igon, qui se rend acquéreur pour 950 écus et un tonneau de vin. Le nouveau propriétaire le rebâtit l’année suivante (1575) et il grave son nom de même que cette date sur un linteau ouvragé que les plus anciens parmi nous ont pu contempler à loisir.

- Détails

L'événement

Le devoir de mémoire

L'événement

Le 13 juin 1935, un tragique événement s'est produit à Lestelle-Bétharram.

Le 13 juin, à l'aube une rumeur… des personnes passent, pressées, muettes; elles gravissent la côte raide qui mène sur la ligne des hauteurs, au flanc du Calvaire.

Un avion du 36ème de Pau, venant d'Istres, s'est écrasé dans le brouillard. Le lieutenant Carayon et le sergent-chef Meilhe ont été tués. Sur la carte du bord, tâchée de sang, une ligne bleue marquait l'itinéraire Istres- Toulouse - Rabastens -Pau. Ils étaient partis quatre pour ce vol de nuit. Il avait été décidé qu'en cas de brouillard, les grands oiseaux se poseraient à Toulouse. Toulouse passé, le brouillard est apparu. Trois ont fait demi-tour, le quatrième...

Le brouillard? Une panne d'essence? Le lieutenant serrait encore à la saignée du bras gauche sa lampe électrique.

On juge de l'émotion qui étreignit nos élèves. Il y a en a tant parmi eux qui rêvent d'ailes et d'ascensions!

Le soir, les grands sont montés sur les lieux. Une voiture sanitaire avait transporté les cadavres à Pau. L' « horrible mélange» des restes de l'oiseau étaient encore là. Longuement ils ont « médité» à leur manière; tous ont voulu garder de ce spectacle le plus humble souvenir: bout d'étoffe, bout de bois, bout de fil...

Tel, qui demain sera pilote, avait mis la main sur l'altimètre; mais la police et l'armée veillaient.

- Détails

Cherchez et découvrez Lestelle Betharram dans ces cartes :

Le Pais de Bearn

Nicolas Sanson, (1600-1667).

"Gouvernement général de Guienne et Guascogne et pays circonvoisins". Lestelle n'y figure pas encore mais la carte et l'histoire vaut son coup d'oeil. BNF

Accéder à la la carte

La carte du Béarn

La carte du Béarn

Guillaume Delisle, (1675-1726)

Carte du Béarn de la Bigorre de l'Armagnac et des pays voisins. BNF

Accéder à la la carte

Carte générale des monts Pyrénées et parties des Royaumes de France

Carte générale des monts Pyrénées et parties des Royaumes de France

Carte de Roussel (16..-1733) - Carte de l'ensemble des Pyrénées commandée par le Régent à des fins militaires, levée à partir de 1716 par Roussel, ingénieur du roi et La Blottière, un autre ingénieur géographe. Carte gravée en 1730, à l'échelle du 1/330000.

Voir la carte (PDF)

Partie méridionale du gouvernement de Guienne

Partie méridionale du gouvernement de Guienne

Gilles Robert de Vaugondy, (1688-1766).- Partie méridionale du gouvernement de Guienne où se trouvent le Condomois, la Chalosse, le pays de Soule, le Labour, l'Armagnac, les Landes, le Cominge, le Bigorre, le Conserans etc ; Gouvernement de Basse Navarre et Bearn.BNF

Accéder à la la carte

Les cartes "Cassini"

César-François Cassini, (1714-1784).

César-François Cassini, (1714-1784).

Jean-Dominique Cassini, (1748-1845).

C'est à l'initiative de Louis XV, qu'est levée la première carte géométrique du royaume de France.

La "carte de Cassini" est la plus ancienne des cartes de la France entière à l'échelle topographique.

Les levées commenceront en 1760 et se termineront en 1789.La publication sera retardée par les évènements de la Révolution pour n'être achevée qu'en 1815.Quatre générations de Cassini se seront donc consacrées à la réalisation de la carte qui mérite de porter aujourd'hui le nom de cette famille.

La "Carte de Cassini" a rendu de grands services et a été utilisée jusqu'au milieu du siècle dernier. Elle a été remplacée progressivement par la "Carte d'Etat-Major".

La "Carte de Cassini" a rendu de grands services et a été utilisée jusqu'au milieu du siècle dernier. Elle a été remplacée progressivement par la "Carte d'Etat-Major".

La carte de Cassini servira de référence aux cartographies des principales nations européennes pendant la première moitié du XIX° siècle.

Voir la première édition

Voir la seconde édition

Carte de Cassini de Lestelle Bétharram :

sur www.gencom.org

Légendes des cartes de Cassini

Le cadastre Napoléonien

La loi du 15 septembre 1807 donna naissance au cadastre parcellaire appelé communément « napoléonien », composé d’états de sections, de matrices de propriétés bâties et non bâties, et de plans. Napoléon voulait en faire à la fois un instrument juridique, pour établir la possession du sol, et un outil fiscal qui permettait d’imposer équitablement les citoyens aux contributions foncières.

La loi du 15 septembre 1807 donna naissance au cadastre parcellaire appelé communément « napoléonien », composé d’états de sections, de matrices de propriétés bâties et non bâties, et de plans. Napoléon voulait en faire à la fois un instrument juridique, pour établir la possession du sol, et un outil fiscal qui permettait d’imposer équitablement les citoyens aux contributions foncières.

La rénovation générale des plans cadastraux napoléoniens fut prescrite par la loi du 16 avril 1930, en raison de la transformation du paysage foncier. Elle n’intervint effectivement que quelques années plus tard, entre 1950 et 1970. Les plans napoléoniens ont donc été une référence pendant plus d’un siècle.

8 planches sur la commune.

Voir le site du Conseil Général

Les Basses Pyrénées

Les Basses Pyrénées

Victor Levasseur

Atlas National illustré publié par A. Combette en 1852.

Voir la carte (PDF)

- Détails

Par Jutta PEYROUNAT

Autour du chapelet

Autour du chapelet

Le chapelet est connu en occident depuis le XIIème siècle, mais nous le connaissons sous sa forme actuelle (5 Notre Père et 5 fois 10 Ave Maria) que depuis le XIVème.

Ces « fils ce prière » étaient bénis, et si l’on venait par exemple à vendre un chapelet offert, cette bénédiction se perdait.

Les chapelets étaient alors des « talismans » de premier ordre. On les utilisait lors de processions, de mariages et d’enterrements (pratique que l’on peut encore retrouver de nos jours).

Ils protégeaient contre le mal : les mauvais esprits s’enfuyaient à leur vue, on pouvait les suspendre dehors pour demander un temps favorable, les femmes enceintes les portaient pour faciliter la naissance à venir, ils étaient également placés dans les langes des bébés pour qu’ils deviennent de bons chrétiens. L’énumération pourrait continuer, mais venons en à la place du chapelet dans la vie de Lestelle-Bétharram.

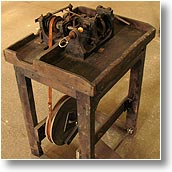

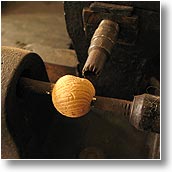

Bétharram était en effet un haut lieu de pèlerinage depuis le XVIIème, en fait depuis le renouveau du catholicisme en Béarn (début XVIIème ) et c’est dans ce contexte que le chapelet a naturellement pris une place prépondérante, aisé en cela par la présence importante de matière première : le buis, dans les forêts ossaloises. Ce buis était coupé en barres et transporté sur des charrettes attelées de chevaux ou de mulets (plus tard en train) jusqu’à Montaut où se trouvait l’usine de Thomas Navarre qui les transformait en perles.

Bétharram était en effet un haut lieu de pèlerinage depuis le XVIIème, en fait depuis le renouveau du catholicisme en Béarn (début XVIIème ) et c’est dans ce contexte que le chapelet a naturellement pris une place prépondérante, aisé en cela par la présence importante de matière première : le buis, dans les forêts ossaloises. Ce buis était coupé en barres et transporté sur des charrettes attelées de chevaux ou de mulets (plus tard en train) jusqu’à Montaut où se trouvait l’usine de Thomas Navarre qui les transformait en perles.

La vente de chapelet a réellement pris un essor au XIXème avec l’apparition de la Saint Vierge à Lourdes.

La vente de chapelet a réellement pris un essor au XIXème avec l’apparition de la Saint Vierge à Lourdes.

Sa fabrication devint bientôt une activité importante pour nombre de villages de la région, et Lestelle ne fit pas exception à la règle.

Au XIXème et début XXème , presque toutes les Lestelloises fabriquaient des chapelets, notamment les ateliers (Cuyaubère à Igon, Navarre puis Lartigau à Montaut ou Latanne à Lestelle).

Seules quelques paysannes avaient trop à faire pour prendre part à ce travail à domicile ce qui ne les empêchait pas d’aller le soir venu, enfiler quelques perles et faire causette chez la voisine.

Quelques noms de chapelières restent dans les mémoires : Fernande ARZAGOT, Agnès BORDENAVE, Anna et Marie BURLOTTE, Justine CAZEROLLES, Héléna CHOURRET, Marcelline COULOUNDOU, Léontine COUSTET, Justine DOMENGÉ, Marie et Louise GRABOT, Marie LABES, Julie LATANNE, Clotilde MALAGANNE, Ernestine PRIM, Prospérine PRIM, Julia et Marie ROULLAN, Juliote SANSGUILHEM, Marie SUDRE et bien d’autres.

Quelques noms de chapelières restent dans les mémoires : Fernande ARZAGOT, Agnès BORDENAVE, Anna et Marie BURLOTTE, Justine CAZEROLLES, Héléna CHOURRET, Marcelline COULOUNDOU, Léontine COUSTET, Justine DOMENGÉ, Marie et Louise GRABOT, Marie LABES, Julie LATANNE, Clotilde MALAGANNE, Ernestine PRIM, Prospérine PRIM, Julia et Marie ROULLAN, Juliote SANSGUILHEM, Marie SUDRE et bien d’autres.

On allait chercher perles, fils, médailles et croix dans la « maison du chapelet » à Montaut ou Lestelle et au travail ! Il fallait couper les fils, enfiler les perles, courber les chaînons. Une bonne travailleuse fabriquait jusqu’à cinq douzaines de chapelets par jour. Toutes étaient équipées de petites pinces, les « Alicates », qui mesuraient en 8 et 12 cm de long, et avaient les bouts arrondis afin de bien pouvoir enrouler les chaînons.

La réparation des alicats était le travail des hommes, citons Joseph GROS, Irénée SAUBATTE et le garde champêtre Joseph CAMBORDE.

La réparation des alicats était le travail des hommes, citons Joseph GROS, Irénée SAUBATTE et le garde champêtre Joseph CAMBORDE.

Les chapelets étaient faits en perles de buis lisses ou « guilloché » (sculpté), en nacre ou parfois en noyaux d’olives pour ceux des moines. Les croix aussi étaient en buis. On se servait de fils en fer, en cuivre ou en laiton.

Les chapelets étaient vendus dans la région, puis dans toute la France et enfin exportés à l’étranger.

Avec les pèlerinages à Notre-Dame de Bétharram, se sont installés aux alentours des cabanons et « boutiques » où se vendaient des objets de piété et notamment des chapelets.

Certaines femmes de Lestelle allaient vendre ces chapelets, ces médailles, des petits bibelots, quelques bijoux et même parfois des cailloux du Gave.

Ces cabanons et boutiques étaient installés le long de la route ainsi qu’un café et un petit bistrot du côté du Gave.

Ces cabanons et boutiques étaient installés le long de la route ainsi qu’un café et un petit bistrot du côté du Gave.

Dès que les charrettes de pèlerins arrivaient (et plus tard les voitures) les femmes se jetaient littéralement à l’assaut de ces pèlerins afin de leur vendre leurs marchandises en criant à qui mieux mieux. Il y eut des disputes et des « histoires » mémorables, surtout sur les berges du Gave, et quand, en 1939 avec la construction du nouveau pont on jeta ces boutiques à l’eau, un vent de soulagement souffla sur Bétharram.

Restaient alors les cabanes du côté du calvaire qui doublaient ou triplaient leur nombre au moment des fêtes de la Sainte Vierge.

Les femmes de Lestelle s’y rendaient alors avec des sortes de charrettes sur deux roues et dépliaient sur place une bâche afin de se prémunir d’éventuelles intempéries.

Puis vint la guerre et avec elle la diminution puis l’arrêt complet des commandes de chapelets.

Il reste maintenant une boutique devant la Chapelle, et quelques grands-mères qui se souviennent …

Un grand merci au RP DESCOMPS pour ses conseils, à Marie ROULLAN-PASQUINE et Justine CAZEROLLE pour leurs souvenirs.

- Détails

D'après le P Henri Lassalle

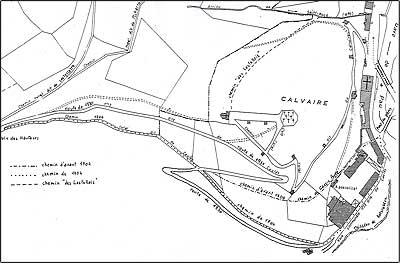

Les alentours de la Chapelle de Bétharram vers 1682

L e premier pont de Bétharram, assez sommaire, était bâti très bas sur le Gave, approximativement en face de la niche que l'on voit encore sur la rive montaltoise. La pente de cette rive droite était assez raide pour rejoindre le chemin de Aguilhous ou le chemin des Barrières (actuelle route de la gare).

e premier pont de Bétharram, assez sommaire, était bâti très bas sur le Gave, approximativement en face de la niche que l'on voit encore sur la rive montaltoise. La pente de cette rive droite était assez raide pour rejoindre le chemin de Aguilhous ou le chemin des Barrières (actuelle route de la gare).

Côté Lestelle, le chemin existant - pardon: la route royale – était pratiquement au niveau du pont, porté par les bancs de rochers qui affleuraient à peine au-dessus de l'eau. Ceux-ci sont aujourd'hui immergés depuis la construction de la grande digue, mais à cette époque ils formaient une rive basse et mal protégée des inondations. Aux grandes crues le Gave envahissait la route et rendait le passage impossible.

Un passage existait, inclus dans le domaine des chapelains. En 1684, suite à un différent avec la commune, ceux-ci s'engagèrent à laisser les Lestellois emprunter ce passage lorsque la route royale serait inondée.

Le nouveau pont

1687 : un nouveau pont est construit un peu en amont de l'ancien, là où des masses rocheuses lui assuraient une bonne assise. Il était construit très haut au-dessus du Gave et la configuration du quartier s'en trouva modifiée. Le chemin des Barrières qui se dirigeait à droite vers le vieux pont, fut détourné en direction du pont nouveau. Les autres chemins furent surélevés jusqu'au niveau des nouvelles têtes de pont, moins sur la rive de Montaut, près d'un mètre cinquante du côté de Lestelle. Cela représentait de graves inconvénients pour le monastère dont le rez-de-chaussée menaçait de devenir un contrebas. Par la suite, la route royale fut rehaussée et actuellement il faut descendre plusieurs marches pour accéder au rez-de-chaussée du monastère, aménagé de nos jours en salle d'accueil des pèlerins.

Le pont de pierre débouchait face au chemin du plateau (chemin du Hameau) dit chemin de Gassie Peyre. Transportons-nous à cette époque où le monastère ne s'étendait pas autant du côté de l'Isarce, où le collège n'existait pas et où à l'emplacement de la «Maison Aris» se dressait l'écurie des chapelains.

Le chemin de Gassie Peyre

Le chemin actuel de la Croix des Hauteurs n'existait pas non plus. A sa place était la prairie de Bétérède qui s'étendait depuis le bas de la colline jusqu'à ladite écurie. Cette prairie est maintenant le stade du collège.

Le chemin de Gassie Peyre commençait donc face à la descente du pont. Il passait entre le monastère et l'enclos de l'écurie des chapelains, longeait le pied de la colline (derrière l'actuelle Maison de Retraite), contournait la portion sud du Calvaire occupée maintenant par un verger et se dirigeait en ligne droite vers la croisée des chemins du hameau (Croix des Hauteurs). Ce chemin existe encore dans la propriété de Bétharram.

En 1704, les chapelains, ayant intérêt à relier leur dépendance au monastère, demandèrent aux jurats de Lestelle de leur céder ce chemin sur toute la longueur de leur propriété. En retour ils offrirent de refaire à leurs frais un chemin plus bas, à peu de distance du ruisseau de Batcrabère.

Les jurats acceptèrent cette proposition qui avait pour avantage d'éviter des pentes fort raides. Les chapelains construisirent donc un chemin nouveau dans leur propriété sur une longueur de 160 coudées (80 mètres) et lui donnèrent 12 coudées (6 mètres) de large, ce qui permettait à deux voitures de se croiser et en prirent l'entretien à leur charge. Ils le bordèrent d'un mur et clôturèrent ainsi de ce côté leur domaine.

La suite du nouveau chemin n'avait pas le tracé qu'a aujourd 'hui la route goudronnée. Au départ de celle-ci, après la salle polyvalente, on aperçoit encore le départ du chemin qui, de là, montait en ligne droite vers la Croix des Hauteurs. Il était encore praticable il y a cinquante ans puis disparut sous les arbustes et les ronces. Récemment un défrichage a permis d'y créer un sentier de randonnée qui fait revivre cet antique chemin.

Quant aux Lestellois, ils utilisaient de préférence un petit chemin montant du ruisseau Saint Roch vers le sommet du Calvaire à la station du Saint-Sépulcre (maintenant de la Résurrection).

En 1930, ce chemin a été remplacé par l'actuelle route goudronnée qui monte avec deux virages en épingle à cheveux, adoucissant ainsi la pente pour les voitures... et les piétons. Elle procure aujourd'hui un agréable circuit aux promeneurs qui découvrent ainsi la beauté des sites de notre commune.

Cliquez sur le plan pour l'agrandir

(D'après le P Henri Lassalle)

Pour copie conforme

Père Pierre LEBORGNE

- Détails

Par Yves DUBERTRAND

Avant 1335, les habitants de la région s'étaient établis dans des terrains plats; ils se groupaient autour de l'église Saint-Hilaire de Lassun dont nous pouvons toujours voir les ruines sur la route allant de Montaut à Coarraze. Sur la rive gauche, le village de Lestelle n'existait pas, mais déjà de vieux bourgs s'étalaient entre les Gaves: ceux d'Asson, d'Igon et entre Igon et le futur Lestelle, on trouvait le Laber. Tous ces bourgs étaient peuplés par une population de pasteurs sédentaires attachés à des terres serves et qui vivaient de façon autonome, sans contacts directs. Ils s'occupaient uniquement de leurs troupeaux et essayaient de se défendre contre les incursions de leurs voisins. Cet état social dura jusqu'au début du XIVème siècle, date à laquelle les vicomtes de Béarn fondèrent les bastides.

Avant 1335, les habitants de la région s'étaient établis dans des terrains plats; ils se groupaient autour de l'église Saint-Hilaire de Lassun dont nous pouvons toujours voir les ruines sur la route allant de Montaut à Coarraze. Sur la rive gauche, le village de Lestelle n'existait pas, mais déjà de vieux bourgs s'étalaient entre les Gaves: ceux d'Asson, d'Igon et entre Igon et le futur Lestelle, on trouvait le Laber. Tous ces bourgs étaient peuplés par une population de pasteurs sédentaires attachés à des terres serves et qui vivaient de façon autonome, sans contacts directs. Ils s'occupaient uniquement de leurs troupeaux et essayaient de se défendre contre les incursions de leurs voisins. Cet état social dura jusqu'au début du XIVème siècle, date à laquelle les vicomtes de Béarn fondèrent les bastides.

Un tracé caractéristique

Lestelle en Béarn fut fondée en 1335 par Gaston II de Foix, fils de Roger-Bernard de Foix et de Marguerite de Béarn, époux d'Eléonore de Comminges et père de Gaston III dit « Fébus ». Le bourg fut bâti sur le territoire d'Asson et au quartier appelé Artigau. En souvenir de ce fait, Lestelle payait tous les ans une redevance à Asson dont le montant s'élevait à trois livres.

Lestelle en Béarn fut fondée en 1335 par Gaston II de Foix, fils de Roger-Bernard de Foix et de Marguerite de Béarn, époux d'Eléonore de Comminges et père de Gaston III dit « Fébus ». Le bourg fut bâti sur le territoire d'Asson et au quartier appelé Artigau. En souvenir de ce fait, Lestelle payait tous les ans une redevance à Asson dont le montant s'élevait à trois livres.

Lestelle est une bastide. Son tracé est nettement marqué; toutes les rues sont tracées au cordeau et se coupent à angle droit. En nous promenant dans notre petite cité, nous pourrons découvrir toutes les caractéristiques de ces villes neuves du Moyen-Age. Deux rues sont orientées du Nord-ouest au Sud-est, s'élargissant en forme de fuseau au centre, où elles encadrent une grande place pour terminer en fuseau un peu plus loin. Ces rues, vous les avez reconnues: ce sont d'une part les rues Gaston de Foix et Henri IV, autrement dit la rue principale et de l'autre côté les rues Peyrounat et Jeanne d'Albret; la grande place est bien sûr notre place Saint-Jean.

Au-delà de l'artère Ouest se trouve une rue parallèle marquant l'emplacement des anciens fossés aujourd'hui disparus: c'est la rue Maréchal Leclerc. Seul le côté Est montre encore l'élément défensif que constituait le haut remblai dominant le cours du Gave. On ne peut hélas relever aucune trace de défense au sens propre du terme. Normalement, le village devait être fortifié, le souverain s'engageant à donner les portes et les habitants se chargeant de faire les terrassements. D'après les dispositions actuelles de la Bastide, il semble qu'il n'en ait rien été.

De nombreux privilèges furent accordés, notamment l'affranchissement, les concessions foncières, les franchises de pacages pour la transhumance, le droit de chasse et de pêche, l'exemption du droit de passage sur le pont en bois de Gatarram, une administration autonome, l'exemption du four banal.

L'administration de la ville

A cette époque, les villes du Moyen-Age avaient à leurs têtes ce que l'on dénommait un corps de ville, composé de Jurats dans le Sud-Ouest. C'était une assemblée restreinte composée de 4 à 7 membres, ce que nous pourrions dénommer un collège, c'est-à-dire un organe de délibérations prises en commun, un organe d'administration proprement dit de la ville. Lestelle, bien entendu, n'échappait pas à cette définition. A la tête de la cité, on trouvait le premier jurat ou maire qui présidait les délibérations et avait une certaine préséance sur les autres membres. Il est intéressant de noter le mode de recrutement des jurats : ils étaient élus au suffrage universel par tous les habitants. Quant au maire, il était choisi sur une liste de trois noms présentée par le corps de ville au vicomte souverain.

Ces jurats, au nombre de quatre pour Lestelle, étaient aidés par le garde-boursier qui avait pour mission de garder les caisses de la commune et par le notaire rural jouant le rôle dévolu aujourd'hui aux secrétaires de mairie; il notait notamment les procès-verbaux des séances. Une seule particularité, les réunions n'avaient pas lieu dans une salle, mais sur la place de l'église avec la présence de tous les habitants; si vote il y avait, celui-ci se faisait à main levée.

Une justice autonome

La plupart des chartes du Moyen-Age donnaient aux villes et aux bastides un droit de justice autonome plus ou moins grand selon le cas. Le code de justice régissant Lestelle était fort curieux; le corps des jurats pouvait se transformer en parquet et tenir lieu de juge de paix d'où interpénétration de l'administration et de la justice, aux mains d'une seule et même autorité, celle des jurats.

Ainsi, ceux-ci tranchaient les différends et rendaient les jugements. A cet effet, il y avait même un pilori sur la place publique où les délinquants étaient exposés après jugement, ainsi qu'une prison.

Lestelle se peupla rapidement, placée sur l'ancien chemin vicomtal dit de Saint-Pé, qui venait d'Ossau, passait par Mifaget, Capbis, vers Asson et Saint-Pé de Geyres. Elle se trouvait sur un lieu de passage fréquenté et au dénombrement de Gaston Fébus en 1385, on comptait 32 foyers dont le nom d'un de ceux-ci est porté encore par une maison du hameau: c'est celui de « Saumater». Dans ce même XIVème siècle pendant que notre village s'ouvrait à la vie, non loin de là naissait une petite chapelle consacrée à la Madone et qui plus tard prendra une grande importance, chapelle que nous connaissons sous le beau vocable de Notre-Dame de Bétharram.

Liens

- Plus d'informations sur le site de l'association Bastide 64

- La charte de Lestelle (1335)

- Voir les cartes postales anciennes du village